家族だけで故人を送り出す「家族葬」は近年増えてきている葬儀の形態です。費用負担や当日の対応負担が軽くなるというメリットから、家族葬を選ぶご家庭が徐々に増えています。しかし、その一方で「家族葬の場合、親族や知人へ事前に訃報を知らせるべきか」「葬儀後の連絡はどうすればよいか」と悩むご遺族も多いようです。

本記事では、仏教式の家族葬を前提に、事前連絡(訃報通知)の是非やそれぞれのメリット・デメリット、通知しない場合の注意点、さらに家族葬後の挨拶状(死亡通知)のマナーについて分かりやすく解説します。

家族葬では事前に周囲へ訃報連絡すべきか?

まずは、家族葬を行うにあたり事前に親族や故人の知人へ訃報を知らせるかどうかについて考えてみましょう。

家族葬は参列者を故人の家族・近親者などごく限られた範囲に絞った葬儀です。そのため、一般葬(従来型の葬儀)に比べて「誰まで知らせて、誰を呼ぶか」という判断が難しくなる傾向があります。

招く範囲に明確な決まりはなく、各家庭の判断に委ねられます。故人の遺志や家族の意向、葬儀の規模によっても異なりますが、一般的には親等の近い親族(例:三親等以内)まで声をかけるケースが多いようです。たとえば10名規模の家族葬なら「配偶者・子・孫・親」のみ、20名規模ならそれに加え「兄弟姉妹や甥姪まで」、30名規模になると「従兄弟(いとこ)まで」範囲を広げることもあります。故人と特に親しかったご友人がいる場合には、家族葬でもお声がけすることがあります。

では家族葬を行う際、事前に周囲へ訃報連絡をするかしないかはどのように判断すればよいのでしょうか。それぞれの場合のメリット・デメリットを整理してみます。

事前に訃報を通知する場合のメリット・デメリット

メリット

事前に訃報を知らせておくことで、後日、知人や親族が「突然知らされて驚いた」「知らせてもらえず残念だ」と感じる事態を防ぐことができます。

特に、生前に交流の深かった方々には、「葬儀には参列いただけないが、○○が亡くなったことだけは早めに伝えておきたい」と考えるケースもあるでしょう。そのような場合、親しい方に早めに訃報を伝えておくことで、相手もそれぞれの事情に応じた対応を検討することができます。

また、場合によっては、親しい知人や親族がご遺族にとって精神的な支えとなってくれることもあり、こうした点も事前連絡のメリットといえるでしょう。

デメリット

訃報を事前に知らせることで相手が参列を希望したり申し出たりする可能性があります。家族葬で参列をご遠慮いただきたい場合でも、訃報だけ先に伝えると「葬儀に参列した方がよいだろうか?」と相手が悩んでしまうケースがあるのです。結果的に「ぜひお別れをさせてほしい」と求められ、ご遺族が対応に苦慮することも考えられます。

また、事前に多くの方へ連絡すると、その情報がさらに周囲へ広まり、意図しない方にまで訃報が伝わってしまう恐れもあります。情報が広がると思わぬ問い合わせや弔問対応が必要になり、家族葬本来の負担軽減のメリットが損なわれてしまう可能性もあります。さらに、葬儀前の忙しい時期に一件一件連絡を取る負担も生じます。

事前に通知しない場合のメリット・デメリット

メリット

訃報をあえて葬儀前には通知しないことで、家族葬を静かに執り行えるという大きな利点があります。

限られた身内のみの小規模な葬儀であれば、葬儀準備や会葬者対応に追われることなく、落ち着いて故人との最後の時間を過ごすことができます。参列者が少なければ一人ひとりが故人とお別れをする時間も十分に取れ、慌ただしさが軽減されます。ご遺族の精神的・身体的な負担が軽くなり、過度に緊張せず故人を見送ることができるでしょう。

さらに、参列者数を絞ることで葬儀費用を抑えられる点もメリットです。会葬御礼品や飲食接待の準備が大幅に減るため、全体の費用を一般葬より低く抑えやすい傾向があります。

デメリット

葬儀前に訃報連絡をしなかった場合、後からその事実を知った方が寂しさや不満を抱く可能性があります。

特に親族の場合、「なぜ教えてくれなかったのか」と感情的になってしまうケースも考えられるでしょう。実際、家族葬で親戚に声をかけなかったことで後々トラブルに発展した例もあります。「誰に訃報を知らせるか」「誰を葬儀に呼ぶか」の判断は一般葬以上に慎重さが求められます。

また、事前通知をしない場合でも、葬儀後には何らかの形で訃報を伝える必要があります。結果として、葬儀後に改めて手紙やハガキで知らせたり、個別に連絡を取ったりする手間が発生します。訃報を伝える対象者の選別や、葬儀後の報告・お詫び連絡など、前後に必要な準備や連絡が増える点はデメリットと言えるでしょう。

加えて、葬儀後に訃報を知った方から弔問や香典をいただいた場合、そのお礼や対応(香典返し等)もしなければなりません。周囲への配慮と事後対応の負担が増える点は念頭に置いておく必要があります。

判断のポイント:故人の遺志と関係性を考慮

通知の是非に正解はありませんが、判断する際のポイントとして故人の遺志と周囲との関係性を考慮しましょう。

もし故人が生前「自分の葬儀は身内だけでしてほしい」と希望を述べていたなら、その意思を最大限尊重することが大切です。一方、遺言等で希望が残されていない場合は、一般的な慣例や家族の価値観に沿って決めることになります。親族でも普段交流がほとんど無かった方には事後報告でも失礼にならないかもしれませんが、特に親しかった親族・友人には事前に伝えておかないと心証を損ねる可能性があります。故人との関係の深さによって、適切な連絡タイミングを検討すると良いでしょう。

また、故人が社会的にお付き合いの広い方だった場合には注意が必要です。家族葬とはいえまったく知らせずに済ませると「お別れの機会が欲しかった」と思われる方が少なくないかもしれません。その場合、後日改めてお別れの会や偲ぶ会を開くことを検討するなど、何らかのフォローを考えてもよいでしょう。

いずれにしても、「知らせなかったことで誰がどんな気持ちになるか」を想像し、家族葬後も良好な関係が続けられるような対応を心がけることが大切です。

事前に通知しない場合の注意点と配慮事項

家族葬の訃報を事前に通知しないと決めた場合、実際に葬儀を終えた後で周囲に知らせることになります。その際に留意すべきポイントや配慮事項を整理します。

丁寧な事後報告とお詫びをする

葬儀後に訃報を連絡する際は、できるだけ早め(目安として葬儀後1〜2週間以内)に行うことが適切だとされています。

報告が遅れるほど「なぜもっと早く知らせてくれなかったのか」という不満に繋がりかねません。電話や手紙で連絡する際には、「家族葬にて滞りなく葬儀を済ませた」ことと「事後の連絡になった非礼のお詫び」を必ず丁寧に伝えるようにしましょう。

例えば、「○月○日に近親者のみにて葬儀を相済ませました。本来であれば早速お知らせすべきところ、事後のご連絡となりました非礼をお詫び申し上げます」といった一文を添えると、相手への配慮が伝わります。

故人・遺族の意向を理由として説明する

家族葬にした理由について尋ねられたり、親族から不満の声があがったりした場合には、故人や遺族の意向、やむを得ない事情を説明しましょう。例えば「故人の遺志により、家族のみで見送りました」といった説明は相手の理解を得やすくなります。

実際に葬儀の案内連絡をする際も、「葬儀は故人の希望により家族葬で執り行います。ご参列は固くご辞退申し上げます」と明確に意思表示することが重要です。

「故人の遺志」「家族の意向」を理由として伝えることで、招かれなかった方々も「そういう事情なら仕方がない」と受け入れやすくなるでしょう。

香典や弔電・供花を辞退したい場合は事前に伝える

訃報を伝えるタイミングで、参列辞退だけでなく香典や弔電、供花(お花)なども辞退したい旨を合わせて伝えておくと後々の対応が楽になります。事前連絡せず葬儀後に通知する場合も、通知状の中で「誠に勝手ながら御香典・御供物の儀はご辞退申し上げます」と一言添えておくと良いでしょう。

こうしておけば、相手が香典を送ろうとしてくださった場合でも思い留まってもらえますし、万一受け取らない旨を伝え忘れて香典を頂いてしまった際の香典返しの手間も防げます。

訃報が不用意に拡散しないようお願いする

家族葬であることを周囲に伝える場合、葬儀の日時や場所は具体的に知らせないのが一般的です。特に事前に訃報連絡をする相手には、「恐縮ですが他の方へ本件をお話しになることはご遠慮ください」といったお願いを付け加える配慮も大切です。

思いがけず情報が広まってしまうと、「自分は聞いていないのに○○さんが知っていた」と別の軋轢が生じたり、知らされた方から問い合わせが来たりする原因になりかねません。必要最小限の範囲に留め、情報の管理にも気を配りましょう。

勤務先など関係先へは速やかに連絡する

家族葬だからと言ってまったく誰にも知らせないのは適切でない場合もあります。

故人が現役で勤めていた会社や所属団体などへは、葬儀の有無に関わらず早めに連絡を入れる必要があります。会社の場合、従業員が亡くなった際には社内手続きが必要になるためです。また、あなた自身が喪主やご遺族として忌引休暇等を取得する場合も、勤務先への連絡は必須です。

家族葬である旨を伝えれば、多くの場合会社関係の方も参列を控えてくださいますが、念のため、あらかじめ「参列はご遠慮ください」と伝えておくと安心です。

地域の習慣に注意する

地域によっては、自治会の回覧板や掲示板で訃報を回す習慣がある所もあります。

その場合、「○○月○日に○○が永眠いたしました。葬儀は家族葬にて相済ませました」などと家族葬で行う旨を付記した訃報案内を流すケースがあります。地元のしきたりに従い、必要に応じて町内会長さん等へも一報を入れておくとよいでしょう。

ただし、この場合も葬儀の詳細日時・場所までは知らせないのが一般的です。

このように、事前に訃報連絡をしない場合は「いつ・誰に・どう伝えるか」をきちんと計画しておくことが重要です。後から通知を受けた方々に失礼にならないよう早めに報告し、丁寧なお詫びと感謝の気持ちを伝えましょう。

ご遺族だけでは判断に迷う場合は、葬儀社に相談するのもよいでしょう。葬儀社のスタッフは家族葬特有の事情についても豊富な経験があります。角が立たない断り方や、事後の問い合わせ対応について実践的なアドバイスをもらえるでしょう。プロの知見も借りながら、故人とご遺族の意向を大切にした対応を心がけてください。

家族葬後の挨拶状(死亡通知)とは?

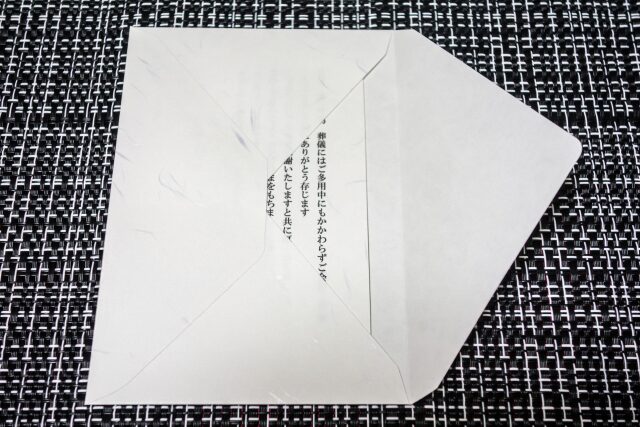

家族葬後の挨拶状とは、葬儀後に故人が亡くなった事実を知らせるためにご遺族が出す手紙(またはハガキ)のことです。葬儀前に個別の訃報連絡や参列案内をしなかった方々に対し、「○○が亡くなったこと」「近親者のみで葬儀を済ませたこと」を報告し、生前お世話になったことへの感謝を伝える死亡通知状の役割を果たします。

一般的に家族葬を行った場合、付き合いの深かった方々には葬儀後にこの挨拶状を送るのがマナーとされています。事前には知らせなかったご親戚や友人・知人に対し、「勝手ながら家族葬にしましたが、あなたにもきちんとお知らせとお礼を伝えたい」という気持ちを形にするものと言えるでしょう。

挨拶状を出さずに済ませてしまうと、故人とご縁のあった方々がずっと故人の死を知らないままになってしまったり、別の経路で風の噂のように知って戸惑ったりするかもしれません。ご遺族から正式なお知らせが届くことで、相手もきちんと故人を悼む機会を持つことができます。また、「知らせてもらえなかった」と相手に寂しい思いをさせないための心配りでもあります。

なお、家族葬後の挨拶状は通常、喪主(またはご遺族代表)の名前で出します。文面の様式に厳密な決まりはありませんが、葬儀社が家族の状況に応じたテンプレートを用意してくれる場合も多いので、迷う時は相談するとよいでしょう。

近年はパソコン等で作成し印刷するケースもありますが、手書きでしたためてももちろん構いません。大切なのは心のこもった文章で「通知と感謝、お詫び」を簡潔に伝えることです。

ちなみに、年末(11~12月)に家族葬を行った場合は挨拶状の代わりに「喪中はがき」で死亡報告を兼ねる場合もあります。喪中はがきは本来「新年のご挨拶を失礼する通知」ですが、そこに故人が○月に亡くなった旨を記載すれば同様の役割を果たせます。ただし喪中はがきは出す時期が決まっている(通常12月初旬まで)ため、場合によっては間に合わないこともあります。その場合は別途挨拶状を送った方が丁寧でしょう。

挨拶状を送る相手と送付する時期

家族葬後の挨拶状は、故人と親交があり本来なら葬儀に参列いただいてもおかしくなかった方を中心に送ります。具体的な送付相手としては以下が挙げられます。

-

家族葬に招かなかった親族

伯父・叔母や従兄弟姉妹など、葬儀には呼ばなかったが故人と交流のあった親戚には送付を検討します。親戚は今後もお付き合いが続く間柄ですので、葬儀後になってしまった非礼を詫びつつ、故人がお世話になった感謝を伝えましょう。 -

故人の友人・知人

仕事関係の方や学生時代のご友人、ご近所の方などで、生前故人と親しかったにも関わらず家族葬のため参列を遠慮してもらった方に送ります。「生前○○には大変お世話になりました」など一言添えると丁寧です。 -

勤務先や関係先

故人が勤めていた会社には通常、葬儀前に連絡済みと思われますが、葬儀に会社関係者を招かなかった場合には改めて書面で通知を送るケースもあります。特に勤務先の上司や同僚など香典をいただいた相手には、香典返し(御礼)の品に挨拶状を添える形で送付するとよいでしょう。故人が所属していた団体・サークルなどがあれば、関係者に代表して1通出すこともあります。 -

その他お世話になった方

生前、闘病中にお見舞いをいただいた方や、遠方で参列は叶わなかったが故人と交流のあった方などにも、状況に応じて送ります。葬儀には呼ばなかったものの故人が感謝していた方には、後からでも正式にお知らせしておくと丁寧です。

一方、家族葬に参列した身内に対しては挨拶状は不要です。葬儀当日に直接ご挨拶できていますし、会葬御礼や香典返しでも対応できます。挨拶状はあくまで「葬儀に参列していない方」への死亡通知であり、広く社会一般への訃報公告とも異なります。送る範囲はご家族で話し合い、故人の交友関係を思い起こしながらリストアップするとよいでしょう。

送付時期はなるべく早い方が望ましいですが、葬儀後の諸手続き等で忙しい場合もありますので、目安として四十九日(忌明け)前後までには届くように手配しましょう。

特に親しい方には、できれば葬儀後なるべく2週間以内に届くのが理想的です。先方が長期間訃報を知らずにいる状況は避けたいものです。遅くとも1か月以内には発送できるよう段取りしましょう。

なお、香典をいただいた方へのお礼状(香典返しに添える挨拶状)は四十九日法要後に発送するのが一般的です。その際、今回紹介する家族葬の通知文とは文面が一部異なりますので注意してください(香典返し用にはお礼と法要終了報告が主になります)。

挨拶状は基本的に郵送で送ります。近隣のごく親しい方であれば、直接手渡しでご挨拶に伺っても構いません。その場合も封書かハガキに書面をしたためて持参し、「この度は○○が亡くなりまして…実は家族葬で送りまして…」と口頭でもお伝えすると親切です。

挨拶状の文例集(状況に応じた例文)

それでは実際に、家族葬後の挨拶状(死亡通知)の文例をいくつかご紹介します。基本的に仏教式の場合の書き方になります。挨拶状の文章は縦書きが正式で、改まった書面では句読点(、。)を使用しないのが通例です。また、不幸が重なることを連想させる忌み言葉(例えば「重ね重ね」「度々」など)は避けます。

以下、読みやすさを考慮して横書きで記載しています。句読点は付けず 改行で文の切れ目を示しています。適宜ご自身の状況に合わせて書き換えてご利用ください。

文例① 基本的な挨拶状(故人の遺志により家族葬を行った場合)

父 ○○○○ 儀 かねてより入院療養中のところ

去る令和○年○月○日 ○○歳にて永眠いたしました

ここに謹んでご通知申し上げます

葬儀につきましては故人の希望により

親族のみで○月○日に滞りなく相済ませました

本来ならば早々にお知らせすべきところでございましたが

ご通知が遅れましたこと深くお詫び申し上げます

生前賜りましたご厚誼に深く感謝し 衷心より御礼申し上げます

尚 誠に勝手ながら御香典・御供物などの御厚志は

ご辞退申し上げたくお願い申し上げます

令和○年○月○日

住所〇〇県〇〇市〇〇町×-×-×

喪主 〇〇〇〇

解説

一般的によく用いられる定型的な挨拶状の文章です。故人の続柄(例では「父」)と氏名、亡くなった日付と享年を伝え、「永眠いたしました」と結んで死亡を報告しています。

その後に家族葬で近親者のみで葬儀を終えたことを説明し、事後の通知になった非礼を詫びています。

「故人が生前に賜った厚誼(こうぎ)=ご親切・ご厚情への感謝」を述べ、最後に香典や供花などのお心遣いを辞退する旨を添えています。

このように、仏式の挨拶状ではここまでの内容を句読点なしで綴るのが一般的です。結びには発信日の日付、差出人(喪主)の住所・氏名を記載します。喪主の氏名欄には肩書き(故人との関係)は特に書きません。また、故人の名前の後ろに付ける「○○儀(ぎ)」は故人を敬う敬称ですので忘れずに付けましょう。

文例② 遺族の判断で家族葬を行った場合の挨拶状

母 ○○○○ 儀 去る令和○年○月○日

享年〇〇にて永眠いたしました

謹んでご通知申し上げます

葬儀は誠に勝手ながら近親者のみにて相済ませました

葬儀のご案内も差し控え失礼いたしましたこと

何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます

生前中に賜りましたご厚情に深謝し 心より御礼申し上げます

令和○年○月○日

住所 〇〇県〇〇…(以下略)

喪主 〇〇〇〇

解説

文例①との違いは、「故人の希望により」ではなく「遺族の判断(勝手ながら)」で家族葬にしたことを伝えている点です。

「誠に勝手ながら近親者のみで執り行いました」と表現することで、「ご参列の案内を控えた非礼」を婉曲に伝えています。文例①ではお詫びの文章を「ご通知が遅れましたことを深くお詫び申し上げます」としていましたが、文例②では「葬儀の案内を差し控え失礼した」ことをお詫びしています。どちらでも趣旨は似ていますので、表現しやすい方を用いると良いでしょう。

香典等の辞退文については、必要に応じて文末に添えても構いません(上記例では省略しています)。文中の「享年〇〇にて」は「行年〇〇にて」とすることもあります(享年=数え年、行年=満年齢)。いずれも故人が亡くなった時の年齢を記すマナーですが、省略するケースもあります。

文例③ 相手との関係性に応じた一文を加えた挨拶状

祖母 ○○○○ 儀 天寿を全うし令和○年○月○日

○○歳にて永眠いたしました

ここにご報告かたがたご挨拶申し上げます

葬儀は故人の遺志により家族のみで執り行いましたため

ご参列のお願いをせず失礼いたしました

御生前中のご厚情に心より感謝申し上げます

なお、生前の闘病中には温かいお見舞いを賜り、厚く御礼申し上げます。

令和○年○月○日

住所・喪主氏名(略)

解説

こちらは上記2例に比べ少しカジュアルな表現を含めた文例です。

冒頭で「天寿を全うし(て)」と記すことで、長寿を全うした大往生であることを婉曲に伝えています。続く「ご報告かたがたご挨拶申し上げます」は、通知とお礼を兼ねたご挨拶であることを表す定型句です。「参列のお願いをせず失礼した」という表現で参列をご遠慮いただいた非礼に触れています。

また、状況に応じて個別のエピソードを挿入する例として、闘病中にお見舞いいただいた場合の御礼の一文を示しました。

実際にお見舞い等特別にお世話になった方に出す挨拶状では、このように相手との関係性に応じた感謝の言葉を加えると丁寧です。その場合、挿入部分は受取人ごとに内容が変わりますので、テンプレート文を作成した上で個別に書き加えるとよいでしょう。

基本的な構成は文例①②と同様で、死亡の事実→家族葬で執り行った報告→参列なしで済ませたことへのお詫び→生前の厚情への感謝、となっています。

[挨拶状作成の留意点]

形式ばった文章とはいえ、一通一通心を込めて作成することが大切です。

本文中には句読点を打たない代わりに改行を入れて読みやすくします。フォーマルな挨拶状では文中に句読点を使用しないのがマナーですが、最近では厳密に守られない場合もあります。迷う場合は葬儀社の用意する文例に倣うのが安心です。

また、忌み言葉(不吉・不幸を連想させる言葉)や重ね言葉(再三、重ね重ね等)は避けましょう。「死亡しました」という直接的な表現も避け、「永眠いたしました」「永眠しました」を用いるのが一般的です(キリスト教式なら「召天」「帰天」、神式なら「帰幽」など宗教ごとの表現があります)。

挨拶状では故人の戒名や法名は通常記載しません。差出人欄には喪主の氏名と住所を明記し、故人との関係性(長男・妻など)は書かないのが一般的です。

おわりに

家族葬は小規模で自由度の高い葬儀ですが、その分周囲への気配りや事後のフォローが大切になります。

事前に訃報を知らせるかどうかは各ご家庭の事情によりますが、いずれにせよ後から正式にお知らせと感謝を伝えることを忘れないようにしましょう。特にお世話になった方々には、家族葬後の挨拶状やお礼状を通じて心を込めたメッセージを届けることが、故人に代わってできる最後のご恩返しにもなります。

悩んだときには、遠慮なく専門の葬儀社に相談することをおすすめします。葬儀社は家族葬に関する豊富な経験を持っており、「親戚にどう説明すればよいか」「挨拶状の文面をどう書けばよいか」といった点についても、親身にアドバイスしてくれるでしょう。

ご家族にとって悔いのないお見送りとなるよう、本記事の内容が少しでもお役に立てば幸いです。