葬儀に参列する際は、服装だけでなく持ち物にも気を配ることが大切です。数珠には宗派ごとの扱い方があり、ふくさには包む向きの決まりがあります。靴下やハンカチ、傘などの小物についても、場にそぐわない印象を避けるための基準があります。

本記事では、主要な宗派における数珠の扱いや、ふくさの基本的な使い方、見落としやすい小物のマナーをわかりやすく整理しました。初めて葬儀の準備をする方だけでなく、現在の持ち物を見直したい方にも役立つ内容です。

数珠の基本知識と宗派別の使い方

数珠(念珠)は仏教における礼拝用の法具です。この章では略式と本式の違いを整理したうえで、主要宗派ごとの特徴を紹介します。

略式数珠と本式数珠の違い

数珠には、宗派を問わず使われる略式(片手用)と、宗派の作法に合わせた本式(正式形)の2種類があります。略式は一般の参列者向けとして広く普及していますが、本式は珠の構成や扱い方が宗派ごとに異なります。

作法については寺院や宗派の指導を基準としますが、地域の慣習が影響する場合もあります。

宗派ごとの数珠の扱い方

ここでは、宗派ごとの数珠の扱い方の特徴について紹介します。

浄土宗

合掌の際は数珠を両手にかけ、房を下に垂らすのが基本とされています。

日常的な念仏の実践では「日課念珠」と呼ばれる形式を用いることもあり、作法の詳細は寺院によって指導が異なる場合があります。

浄土真宗(本願寺派/真宗大谷派)

浄土真宗では、念珠を仏具として丁寧に扱います。

本願寺派では、合掌時に両手へ数珠を通し、親指で軽く押さえた状態で房を下に垂らす所作が基本です。真宗大谷派も合掌時に両手へ数珠を通し、房は自然に下げたままにする形を基本としています。

いずれも数珠を擦ったり、念仏の回数を数えたりといった所作は行わず、礼拝の際に静かに用いるのが原則です。細かな扱い方は、各寺院の案内に従うと確実です。

真言宗

真言宗では、長連の本式数珠を二重にして用いるのが基本です。

高野山によれば、合掌の際には房を手のひらの内側に収め、外側へ垂らさない形が案内されています。また、数珠を強く擦ったり音を立てたりする所作は慎むべきとされています。

なお、具体的な扱い方は流派や師僧の指導によって異なる場合があります。

日蓮宗

通常の合掌時は数珠を左手に二重に掛け、房を下に垂らす形が基本です。法要の要所では、数珠を八の字にひねって両手の中指に掛けることもあります。

いずれの場合も、数珠を擦って音を立てたり、首に掛けたりする扱いは望ましくないとされています。詳しい使い方は寺院の案内に従うのが適切です。

数珠選びのポイント

数珠を選ぶ際は、まず自分の宗派を確認し、使用目的に応じて略式か本式かを決めます。

素材には、木玉や石玉など光沢を抑えた落ち着いたものが多く用いられます。房や結びの部分に過度な装飾がないものを選ぶと、宗教儀礼の場でも扱いやすくなります。宗派が定まっている場合は、房の形や結び方、玉の数といった仕様が宗派に沿っているかも確認しておくと安心です。

使用後は専用の念珠袋に収め、床や衣服のポケットに直に置かないよう注意します。

お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで

お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで

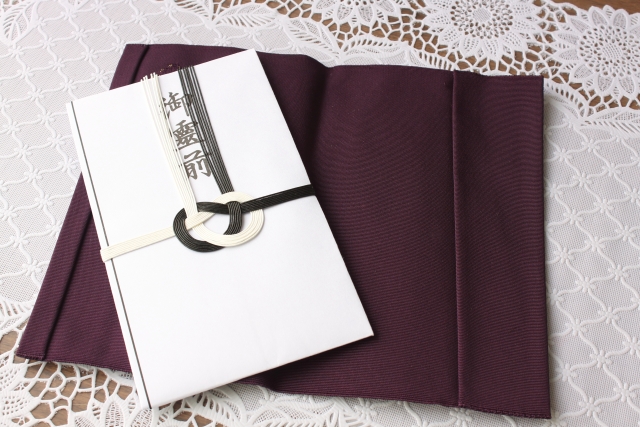

ふくさの正しい使い方と色の選び方

ふくさは、香典袋を包んで丁寧に差し出すための必需品です。布製や台付き、爪付き、挟み込み式など種類はいくつかありますが、弔事では必ず「左開き」になるように扱うのが決まりです。

ここでは、弔事に適したふくさの選び方や、香典袋の包み方のポイントなどを解説します。

弔事用ふくさの色選び

弔事で用いるふくさの色は、紫・紺・深緑・グレーなどの落ち着いた寒色系が基本です。

中でも紫は慶事・弔事どちらにも使えるため、1枚あると重宝します。装飾はできるだけ控えめで、無地に近いものが望ましく、素材も強い光沢のないものが適しています。

赤やピンクなどの暖色系や、華やかな模様の入ったふくさは弔事には不向きとされています。

ふくさの包み方

布ふくさの場合は、香典袋を中央よりやや右寄りに置き、右→下→上→左の順に折って左開きにします。台付きや爪付き、挟み込み式のふくさでも、弔事では左開きになるようにセットするのが基本です。

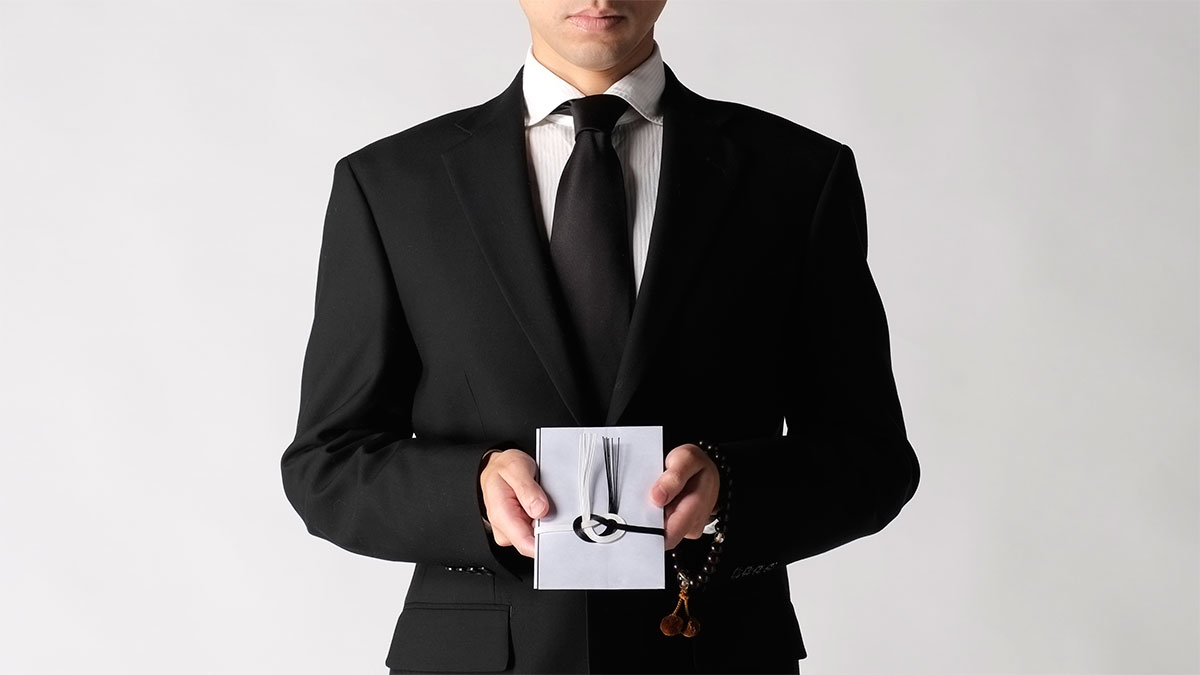

受付ではふくさから香典袋を出し、相手が表書きを正しく読める向きに整えてから、両手で差し出します。

【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方

【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方

金封ふくさと布ふくさの使い分け

金封ふくさ(挟み込み式)は香典袋の出し入れが簡単なため、外出時に持ち歩く際に便利です。布ふくさは、包み方を把握していれば、さまざまな大きさの金封に対応できます。

どちらを使う場合でも、「弔事は左開き」の原則を守り、事前にしわや汚れがないか確認しておくことが大切です。

ふくさの扱い方の基本ポイント

ここまでの要点を整理すると、弔事でのふくさの扱いは次のようにまとめられます。

- 弔事では左開き、慶事では右開きに整える

- 色は落ち着いた寒色系が基本で、紫は慶弔どちらにも使える

- 受付ではふくさから香典袋を出し、表書きが相手に正しく読める向きにして両手で差し出す

以上の点を押さえておけば、受付で慌てることもありません。

葬儀で注意したい小物のマナー

葬儀では服装だけでなく、小物にも気を配ることが大切です。数珠やふくさを準備していても、靴下や髪留めなど細部が場にそぐわなければ、全体の印象を損ねてしまいます。

小物選びの基本は「無地で落ち着いた色」「光沢や装飾を抑える」こと。ここでは、特に注意したい小物を挙げて整理します。

靴下・ストッキング

足元は意外と視線に入りやすい部分です。男性は黒無地の靴下を着用し、座った際に素肌が見えない丈を選びます。

女性は黒無地のストッキングが基本で、柄やラメの入ったものは避けます。冬にタイツを着用する場合でも、厚手すぎたり光沢が強かったりするものは場にそぐわないため、できるだけ控えめなものを選びましょう。

万一に備えて予備を持参しておくと安心です。

葬儀のマナー完全ガイド:服装、靴、言葉遣い、ご香典について

葬儀のマナー完全ガイド:服装、靴、言葉遣い、ご香典について

髪留め・アクセサリー

髪をまとめる場合は、黒や紺など落ち着いた色の小ぶりな髪留めを使います。大きなリボンや光る装飾は不向きです。

アクセサリーは結婚指輪や真珠の一連ネックレスが一般的で、それ以上の装飾や重ね付けは避けるのが基本です。華美にならないことが、故人への弔意を示す姿勢につながります。

その他の小物

雨具やハンカチといった小物も、できるだけ控えめなものを選びます。

傘は黒や紺の無地が無難で、ブランドロゴや鮮やかな色柄は避けます。会場に入る前には水滴を落とし、静かに扱いましょう。ハンカチは白か黒の無地を選び、香りや装飾の強いものは避けます。

どれも小さなことですが、周囲に違和感を与えない心配りにつながります

葬儀小物に関するよくある質問

小物の準備については、人によって迷いやすい点がいくつかあります。ここでは代表的な質問を取り上げ、基本的な考え方を整理しました。

なお、地域の慣習や寺院の案内がある場合は、そちらを優先してください。

数珠は必ず持たなければいけませんか?

仏式の葬儀では、数珠は持参するのが望ましいとされます。ただし、持っていなくても合掌自体は可能です。無理に借りる必要はなく、神式やキリスト教式ではそもそも数珠を用いません。

子どもにも数珠やふくさは必要ですか?

小学生以下の子どもには必須ではありません。中高生になり参列の機会が増えてきたら、落ち着いた略式数珠を持たせるのもよいでしょう。

ふくさについては、保護者が準備・管理すれば十分です。

アクセサリーはどの程度なら許されますか?

一般的に許容されるのは、結婚指輪と真珠の一連ネックレスまでです。光沢の強い宝石や複数のアクセサリーの重ね付けは避けましょう。迷った場合は外しておくのが無難です。

香典には新札を使ってはいけないのですか?

新札は「準備していた」と受け取られるため、避けるのが慣例です。ただし新札しかない場合は、一度軽く折り目をつけてから用いるとよいとされています。

妊娠中や体調不良のときはどうすればよいですか?

無理をせず体調を優先してください。服装や靴も無理のない範囲で整えれば十分です。

通夜と告別式のどちらか一方だけ参列するなど、負担を減らす工夫をしても差し支えありません。

葬儀の小物を選ぶときの考え方

小物の準備は難しく考える必要はありません。数珠は略式を基本とし、寺院から案内がある場合だけ本式を使います。ふくさは紫を一枚持っておくと安心で、弔事では左開きに整えます。

靴やバッグ、雨具などは無地の濃色でまとめ、光沢や大きな装飾、音の出る素材は避けましょう。出発前には香典袋の表書きが整っているか、数珠が念珠袋に入っているか、靴下の丈が座っても素肌を見せないかをひと通り確認しておくと安心です。

迷う場面では、その場の案内や周囲の動きに合わせることが一番確実です。