目次

喪中・忌中・服喪の意味と違いとは

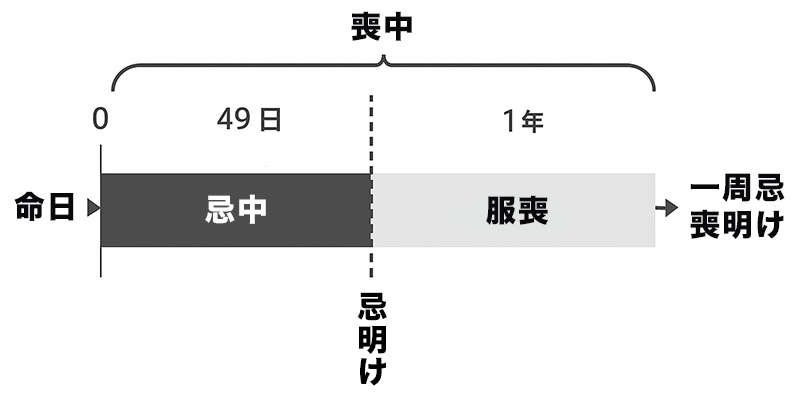

喪中(もちゅう)とは、近親者が亡くなったときに一定期間「喪に服する」期間のことです。昔から日本には、身内に不幸があった際にお祝いごとや派手な行いを控え、故人の冥福を祈りながら静かに過ごす習慣があります。この習慣を指すのが喪中で、別名「忌服」「服忌」とも呼ばれます。喪中には更に「忌」と「服」の2つの期間があり、まず始めの忌の期間を忌中、忌中明けから喪中終了までを服(服喪)期間といいます。

忌中

喪中のうち、死の穢れを忌み慎む期間を指します。神道の考え方では死は穢れとされるため、忌中の間は外部との接触を避けて自宅で故人に専念し、穢れを他者に移さないようにする期間とされてきました。仏教では本来「喪に服す」という概念はありませんが、人が亡くなってから49日間は成仏せず中有の期間をさまようとされ、遺族は故人のために49日間祈り続けます。この四十九日間が仏教における忌中に相当し、49日目に四十九日法要(神道では50日祭)を営んで「忌明け」とします。一般的に忌中の長さは宗教によって異なり、仏教では49日間、神道では50日間程度とされています。忌中は故人の霊を慰め清めるための厳粛な期間であり、喪中の中でもっとも慎ましく過ごすべき時期といえるでしょう。

服喪

忌明け後から喪中が終わるまでの期間を指します。忌中が明けると、遺族は徐々に日常生活を取り戻していきますが、依然として喪に服している期間です。服喪期間では、故人の死を悼む気持ちは持ち続けながらも、少しずつ普段の生活に戻ることが許容されます。現代では「喪中」と「服喪中」はほぼ同義に使われ、喪中は服喪中の略とも言われます。ただし「服喪中」という言葉にはやや形式ばった響きがあり、喪中よりも深く喪に服しているニュアンスがあるとも言われます。いずれにせよ、服喪の間も派手な振る舞いは控えつつ、無理のない範囲で通常の社会生活に戻っていく期間と考えるとよいでしょう。

要約すると、忌中は喪中の一部であり、特に死の穢れを忌む厳粛な期間、喪中は忌中も含め故人を悼みつつ慎ましく生活する期間全体を指します。忌中・喪中の習慣自体は仏教由来というより日本固有の風習や神道思想に基づく慣習ですが、現代では宗教に関係なく身内を亡くした際の一般的マナーとして定着しています。

喪中の期間はいつまで?服忌令と現代の服喪期間

喪中の期間は一般的に故人が亡くなってから一年間、具体的には一周忌法要までとされることが多いです。つまり忌中(四十九日/50日)の後も含め、命日から丸一年は喪に服すという考え方です。これは宗教や宗派を問わず広く受け入れられている目安ですが、実際には地域の習慣や家庭の考え方によって多少前後することもあります。また、故人との続柄によっても喪に服す期間の感じ方は変わります。

例えば近年では、花のデザインをあしらったカラーデザインの喪中はがきも一般的になりました。挨拶文では「喪中につき新年のご挨拶をご遠慮させていただきます」などと記し、故人が亡くなったことと年賀欠礼の旨を伝えます。

服忌令に見る伝統的な喪の期間

日本にはかつて「服忌令」という法令があり、これは近親者が亡くなった際の忌中・服喪期間を定めた明治期までの法規です。服忌令そのものは現在は廃止されていますが(1900年以降法律上の効力を失いました)、伝統的な喪の期間の目安として今でも語られることがあります。

服忌令によると、忌中期間(穢れを忌む期間)は故人との関係により次のように定められていました。

-

父母(実父母):50日間(※養父母は30日)

-

夫(配偶者の夫):30日間

-

妻(配偶者の妻):20日間

-

子ども:20日間

-

兄弟姉妹:20日間

-

祖父母:30日間

このように最長で50日間が忌中とされ、忌明け後は服喪期間に移行します。一方で服喪期間(忌明け後から喪明けまでの期間)は以下のように定められていました:

-

父母、夫:13か月(約1年間)

-

祖父母:150日(約5か月)

-

妻、子、兄弟姉妹:90日(約3か月)

※服忌令では、妻(=夫から見た配偶者)が亡くなった場合の夫の喪期間は90日と定められ、夫が亡くなった場合の妻の喪期間は13か月とされていました。このように配偶者間でも期間に差があるなど、当時の社会的な考え方も反映されています。

現代において法的な拘束力はありませんが、服忌令の内容は「どの関係の人にはどのくらい喪に服すか」の目安として知られています。一般的な感覚では実の親や配偶者を亡くした場合は約1年、祖父母は半年程度、子や兄弟姉妹なら数ヶ月程度は気持ちの上で喪に服すというのが昔ながらの考え方です。

現代の喪中期間と「喪明け」

現在では前述のような細かな期間区分に厳密に従う家庭ばかりではなく、故人を偲ぶ気持ちを持ちながらも状況に応じて柔軟に喪の期間を捉えることが多くなっています。多くの家庭では一周忌(亡くなってから満1年の法要)が終わるまでを喪中とみなし、それを過ぎたら「喪明け」としてお祝い事を再開するケースが一般的です。一周忌の法要を一区切りに、徐々に通常の生活行事(お祝い事への参加など)を差し支えなく行えるようになるというわけです。

ただし、実際の日常生活では会社勤めの場合、親族が亡くなっても忌引き休暇は数日から一週間程度で終了し、すぐ仕事復帰となるのが普通です。つまり形式上は喪中でも、社会生活は通常通り送らざるを得ないことがほとんどです。そのため「一年間ずっと喪服で自宅に籠もる」といった昔ながらの喪の過ごし方を実践する人は現代ではほぼいません。普段は通常通り生活しつつ、年末年始など節目の行事では喪に服していることを意識した行動をとるというのが一般的なスタンスです。

喪中期間をどれくらいとるかや、その過ごし方は、宗教・地域・各家庭の考え方によって様々です。迷ったときは親族やお寺・神社、あるいは地元の葬儀社に相談すると、その土地や家に合ったアドバイスが得られるでしょう。

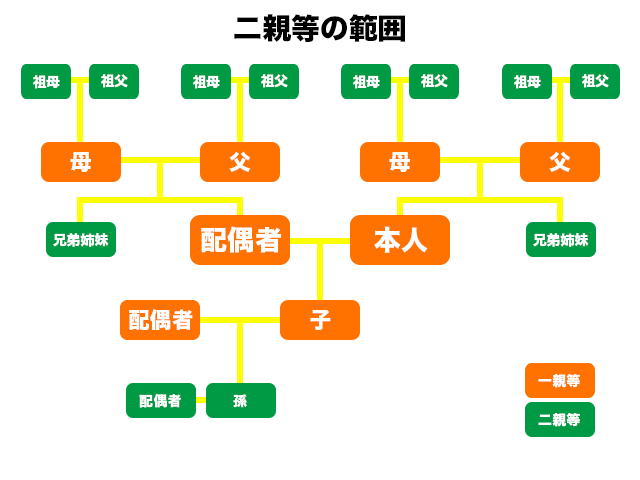

また、喪中の範囲(誰の喪に服すか)についても触れておきます。一般には「故人から見て二親等以内の近親者」が喪中の範囲とされます。二親等とは故人から見て配偶者・親・子(これらは一親等)および祖父母・孫・兄弟姉妹(これらが二親等)までを指します。したがって両親、子ども、兄弟姉妹、祖父母、配偶者といった血縁が基本的には喪中の範囲です。ただし二親等を超える叔父・叔母や従兄弟であっても、同居や深い縁があれば喪に服して構いません。要は形式的な範囲より自分にとって大切な人を失った悲しみをどう扱うかが大事なので、親等に厳密にこだわる必要はないでしょう。

喪中期間中に控えるべきこと

喪中の間は、基本的に慶事(お祝いごと)や派手な振る舞いは慎むのがマナーです。昔は「喪中は家に籠もり外出もしない」とまで言われましたが、現代ではさすがにそこまで厳しくは求められません。とはいえ、以下に挙げるような「喪中ならではの控えるべきこと」がありますので確認しておきましょう。

結婚式など祝い事への参加・開催

結婚式や披露宴は典型的なお祝い行事であり、喪中(特に忌中)に重なる場合は延期または辞退するのが望ましいとされています。

自分(家族)の結婚式を喪中に予定していた場合

可能であれば喪が明けてから(一般的には忌明け後、一周忌を待つ場合も)に延期する方がよいでしょう。役所への婚姻届提出(入籍)だけであれば書類上の手続きなので問題ないとも言われますが、入籍自体も本来は慶事です。ご両家で相談し、可能なら先延ばしにすることを検討します。どうしても予定通り行う場合でも、派手な演出を避けるなど配慮が必要です。

招待された結婚式への出席

忌中であれば出席を丁重に辞退するのが一般的です。喪中でも忌明け(四十九日を過ぎていれば)ならば出席しても差し支えないという考えもあります。ただし地域や相手方の考え方によっては「喪中の人は遠慮してほしい」と思うケースもあります。招待してくれた新郎新婦に自分が喪中であることを伝え、出席して問題ないか確認すると安心です。相手によっては「気にせずぜひ出席してほしい」と言ってくれるかもしれませんし、逆に相手が気遣って「無理しないで」と言ってくれる場合もあります。

その他のお祝い行事

結婚式以外にも、華やかなパーティーや祭典、祝賀会など純粋に娯楽・祝い目的の集まりは、忌中であれば避ける、喪中でも極力控えるのがマナーです。例えば友人の誕生パーティーや会社の創立記念祝賀会なども、近親者を失った直後で心情的につらければ無理をせず欠席しても問題ありません。どうしても出席すべき場合でも、自らはあまり目立たず静かに過ごすようにするといった配慮が望ましいでしょう。

娯楽や旅行

旅行についても、喪中期間中は基本的には控えることが望ましいとされています。とくに忌中の間の旅行やレジャーは避けるのがマナーです。しかし、現代では旅行の予約や仕事の都合もあるため、必ずしも「喪中だから旅行禁止」とまでは求められません。

忌明け前の旅行

可能であればキャンセルや延期を検討します。ただし葬儀前にすでに計画していた旅行でキャンセル料が高額になる場合や、どうしても外せない用事を兼ねた出張・旅行である場合などはやむを得ない事情もあるでしょう。その場合は旅行先でも喪中であることを忘れずに、大っぴらな娯楽や派手な行動は慎み、静かで穏やかな旅にとどめるべきです。たとえば観光地でも神社仏閣でのお参り中心にする、夜も宴会などせず静かに過ごす、派手な服装は避ける、といった配慮が考えられます。

忌明け後(喪中期間内)の旅行

忌中が明けていれば、旅行に出かけても構わないという考え方が一般的です。実際、四十九日を過ぎて落ち着いたら気分転換に家族で旅行に行く方もいます。ただしこの場合も、旅行そのものを大々的な「お祝い行事」として楽しむのではなく、あくまで静養や慰安が目的という姿勢で過ごすとよいでしょう。心から楽しんではいけないわけではありませんが、節度を持ち、亡くなった方への思いを忘れずにいることが大切です。

その他慎むべきこと

上記のほかにも、喪中期間中は以下のようなことを控える習慣があります。

派手な服装や装飾

昔は喪中の間はずっと喪服を着るとも言われましたが、現代で日常的に喪服を着続ける必要はありません。ただし極端に派手すぎる服装(真っ赤・真黄色など目立つ色の派手な服や華美な宝石類)は避け、落ち着いた身なりを心がける人も多いです。とくに忌中は地味な服装で過ごす方が無難でしょう。会社勤めの場合は平服で構いませんが、可能なら黒系のスーツやネクタイなど少し抑えた色味にするといった気遣いも考えられます。

趣味の宴席

ゴルフコンペやカラオケパーティーなど、娯楽目的の集まりも喪中は遠慮するケースがあります。会社の新年会など公的な場はやむを得ないこともありますが、プライベートな集いなら「身内に不幸があったので今回は失礼させてください」と断っても差し支えありません。

出産祝い・節句祝い

身近でお子さんの誕生や七五三などがあった場合、お祝いを贈るか悩むこともあります。一般的には喪中であっても、相手側がお祝い事の場合は祝意を示して構いません。ただし自分が主催して盛大にお祝いするような形は避けるべきでしょう。相手に贈る出産祝い品などは通常通り贈って問題ありません。

このように喪中はあくまで自分側の慶事を控える期間であり、他家のお祝いごとにまで水を差す必要はありません。むしろ故人も喜ぶであろうこと(孫の成長祝いなど)は、暗くしすぎず穏やかに行っても良いという考え方もあります。要は自分自身が「今は喪中だから」と遠慮すべきことをわきまえて行動することが大切です。

喪中の年末年始マナー:年賀状・正月行事・初詣・お年玉など

喪中において特に気を付けたいのが年末年始の過ごし方です。日本では新年を迎えるにあたり様々な祝い行事や習慣がありますが、喪中の年は新年の祝賀を控えるのが慣例となっています。50〜60代の方なら「喪中なら松の内(正月期間)に新年の挨拶回りをしない」「年賀状を出さない」といったことをご存知の方も多いでしょう。ここでは喪中の正月マナーについて詳しく解説します。

年賀状(年始の挨拶状)を控える

喪中の基本として、新年の「おめでとう」の挨拶は控えるのがマナーです。そのため毎年出している年賀状(新年の挨拶状)は、喪中の年は出さないのが習わしとなっています。これは故人の死を悼む期間に「おめでたい」挨拶を差し控えるという意味合いです。

年賀状を出さない代わりに、事前に「年賀欠礼」のお知らせを出す習慣があります。その詳細については次の「喪中はがき」のセクションで説明しますが、要は喪中で年賀状をご遠慮する旨を相手に伝える挨拶状をあらかじめ送るわけです。

一方、喪中でも年賀状を受け取ること自体は問題ありません。たとえば自分が喪中であることを知らせきれず相手から年賀状が届いた場合でも、受け取り拒否をする必要はないとされています。届いた年賀状への返事は、後述の「寒中見舞い」を使って時期をずらして出すようにしましょう。

正月飾りや正月料理を控える

喪中の年は、家族内でもお正月を迎えるための飾り付けや行事を控えるのが一般的です。

正月飾り

門松(かどまつ)やしめ縄飾り、鏡餅など、新年を祝う伝統の飾り物は飾らないようにします。これらは歳神様を迎えるための縁起物ですが、喪中は祝いを遠慮するため歳神様をお迎えしないという考え方になります。玄関に門松等を飾らない家であっても、喪中なら松飾は控えると覚えておきましょう。

大晦日から元旦の過ごし方

除夜の鐘を聞いたり初日の出を拝んだりといった新年を寿ぐ行為も、喪中であればあまり大げさにしない方が良いでしょう。ただし年越し蕎麦(大晦日に食べる蕎麦)については「長寿や厄切りを願う習慣」でありお祝い料理ではないため、喪中でも食べて構わないとされています。実際、多くのご家庭で喪中でも年越し蕎麦は普段通り召し上がっています。

おせち料理

おせちやお雑煮などお正月の御馳走も、本来は新年を祝う祝い膳ですので喪中では控えるのが望ましいとされます。しかし、現代では「お正月とはいえ食事を何も用意しないのも…」ということで、祝い肴(三つ肴)や紅白かまぼこ、鯛など特にめでたい象徴の料理を避け、地味なおかずだけ用意する家庭もあります。たとえば黒豆や数の子などおせち定番でもお祝い色の強いものはやめ、煮物や焼き魚など通常の惣菜程度に留めるという具合です。「おせちを一切作らず普段の質素な食事で過ごす」というご家庭もありますし、「最低限のお雑煮だけ作る」というところもあります。要は派手に新年祝いの宴を張らないことが大切です。

初日の出

元旦の朝の初日の出を特に見に行く習慣がある方もいますが、これも「おめでたい行事」と言えますので、喪中で意識的に行う必要はありません。どうしても自然に目に入る分には問題ありませんが、初日の出スポットに出かけるようなイベントは避けた方が無難でしょう。

初詣に行っても良いか?

初詣については、喪中の年に行くべきか迷う方も多いでしょう。結論から言えば、初詣に行くこと自体は必ずしもNGではありませんが、行き先(神社か寺か)や時期に注意が必要です。

神社への参拝

神道では前述のように死は「穢れ」と考えられます。そのため忌中(50日以内)の人は神社に参拝することや鳥居をくぐることを遠慮すべきというのがマナーです。実際、多くの神社では「ご親族に不幸があった方の参拝はご遠慮ください」といった案内をするところもあります。また神社によっては喪中(13か月間)もお参りを遠慮すべきと考える所もあります。したがって、喪中の年は神社での初詣は控えるのが無難でしょう。どうしても行きたい場合は、少なくとも忌明け(50日経過)を待ってからにするのが礼儀です。

お寺への参拝

仏教では死を穢れとしないため、喪中であってもお寺に参拝すること自体は問題ありません。むしろ「追善供養」といって、生きている人がお参りや善行をすることが故人の功徳になるという考え方もあります。したがって、忌中や喪中であっても寺院への初詣(初参り)は差し支えないどころか、故人のためにも良い行いとされています。実際、浄土真宗など一部の仏教では喪中期間でも積極的に本尊にお参りするよう推奨されています。

以上より、喪中の初詣は「神社は避け、お参りするなら寺に行く」というのがひとつの目安になります。例えば初詣は毎年近所の神社に行っていた方も、喪中の年だけはお寺にお参りして手を合わせ、新年の平安と故人の冥福を祈る、といった過ごし方も考えられます。また初詣そのものを松の内(正月7日まで)にこだわらず時期をずらすのも一つです。忌が明ける50日以降(例えば2月頃)に改めて神社にお参りするという方法もあります。

お年玉は渡してもいい?

お年玉は本来「年神様からの贈り物」を意味するお正月の祝い事です。そのため、形式的には喪中にお年玉をあげるのは控えるのがマナーとされています。喪中は新年のお祝いを避ける期間なので、お年玉(お祝いのお金)も本来はやめておくべきだ、という考え方です。

しかし、実際には「子どもたちにとっては年に一度の楽しみ」であり、あげないのもかわいそうだということで悩まれる方も多いでしょう。近年ではお年玉の儀礼的意味も薄れており、実際のところは「その人の気持ち次第」とも言われます。孫や親戚の子がいるご家庭では、喪中でもお年玉を渡すケースは少なくありません。

喪中にお年玉をあげたい場合は、ちょっとした工夫をするとよいでしょう。

-

ポチ袋のデザイン:お年玉を入れる封筒(ポチ袋)は、通常は紅白の水引やかわいいキャラクターなど華やかなものが使われます。喪中であげるなら、華やかなデザインは避けて無地に近い地味な袋を選ぶと配慮になります。最近は水引が付かないシンプルなポチ袋も売られています。

-

表書きを変える:ポチ袋に「お年玉」と書かず、代わりに「お小遣い」「文具代」などと名目を変えて渡す方もいます。こうすることで「新年祝い」というより普段のお小遣いを渡す感覚になり、お年玉ほどおめでたさを感じさせません。

-

金額やタイミング:金額は特に変える必要はありませんが、気になる場合は多少抑えめにする方もいます。また、元旦に渡すのではなく帰省の別れ際にそっと手渡すなど、タイミングを少しずらすだけでも「新年からお祝い!」という雰囲気を和らげることができます。

以上のように、喪中のお年玉は形式より子どもへの思いやりを優先する考え方で問題ありません。「本来は避けるべきだけれど、最近はあまり厳密でなく、あげるなら配慮して渡す」というのが実情でしょう。無理に絶対NGとせず、家庭ごとの判断で構わないとされています。

親族の正月集まりはどうする?

お正月には親族一同が集まるご家庭も多いですが、喪中の年は例年通りの賑やかな集まりは控える方が多いようです。たとえば毎年元旦に親戚で集まって宴会をする習慣がある場合、近親者に不幸があった年は見送ったり規模を縮小したりします。

しかし一方で、「こういう時だからこそ皆で集まって故人を偲びながら過ごそう」と敢えて集まるケースもあります。食卓にお節料理は並べずとも、普段の料理で静かに会食しながら故人の思い出を語る…といった、新年の追悼会のような過ごし方です。

要は家族・親族がどうしたいかによります。無理に盛大に祝い直す必要はありませんが、久しぶりに顔を合わせて互いを労わり合う機会にするのも良いでしょう。その際、新年の挨拶「明けましておめでとう」は避け、「今年もよろしくお願いします」程度の穏やかな挨拶に留める配慮は忘れずに。

喪中はがきの書き方とマナー(年賀欠礼状・寒中見舞い)

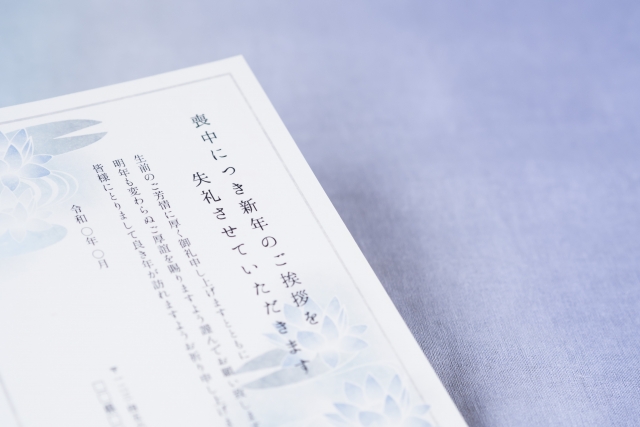

喪中のとき、年賀状の代わりに出すのが喪中はがき(年賀欠礼状)です。ここでは喪中はがきの出す時期や書き方のポイント、最近の傾向などを説明します。また、喪中はがきを出しそびれた場合の寒中見舞いについても解説します。

喪中はがきを出す時期と対象

喪中はがきとは、「身内に不幸があり年始のご挨拶を遠慮する」旨を伝えるための挨拶状です。年賀状のやり取りを普段している相手に対し、あらかじめ年賀欠礼を知らせる目的で出します。

出す時期

喪中はがきは一般的に11月中旬から12月初旬までに相手に届くよう投函します。遅くとも12月半ば(できれば松の内前の12月25日頃)までには相手に届いているのが理想です。相手が年賀状を準備する前に知らせる必要があるため、早めに出すに越したことはありません。

出す相手

基本的には自分が年賀状を出そうと考えていた相手全員に出します。親戚・友人はもちろん、普段年賀状をやり取りしている職場の上司や取引先、お世話になっている方にも送ります。逆に、もともと年賀状のやり取りがない相手(喪中でなくても出さない相手)には特に喪中はがきを送る必要はありません。ポイントは「こちらから年賀状を出せないこと」を伝えるものなので、年賀状をもらう可能性がある相手には出しておく、というイメージです。

家族全員で一枚でもOK

家族として年賀状をやり取りしている場合、世帯ごとに1通出せば構いません。例えば夫婦連名で毎年年賀状を出しているなら、喪中はがきも夫婦連名で出します(文中に「○○が逝去いたしました」と書いて喪主代表者の氏名を末尾に添えるなど)。

挨拶文の書き方と文例

喪中はがきの本文は、決まった形式があります。大抵の場合、以下の内容を含む文章で構成されます。

-

喪中につき年始の挨拶を遠慮する旨 – 例:「喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます。」

-

故人が亡くなった事実と続柄、亡くなった月 – 例:「去る〇月、父 ○○ が享年〇〇にて永眠いたしました。」など。具体的な命日より「〇月に」と月を書くことが多いです。病名や死因は通常書きません。

-

生前お世話になった感謝や相手への気遣い – 例:「本年中に賜りましたご厚情に深く感謝いたします。」

-

今後とも変わらぬお付き合いをお願いする旨や相手の健康への祈り – 例:「明年も変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。」など。ただし「多幸」や「寿ぐ」などおめでたい表現は避け、もう少し控えめな言葉にします。

-

日付(○○年12月)と差出人の氏名・住所 – 喪中はがきでも年賀状と同様に、最後に差出人の住所・氏名を明記します。日付は「令和〇年〇月」と和暦で入れるか、「2025年○月」と西暦でも構いません。

最近は印刷サービスやパソコンで文例テンプレートが用意されていることが多いので、それを使えば上記要素は自然と盛り込まれます。以下は典型的な文例の一つです:

喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます。

皆様には本年中に賜りましたご厚情に深謝申し上げます。

去る〇月〇日 母 ○○ が享年〇〇にて永眠いたしました。

明年も変わらぬご交誼をお願い申し上げますとともに、寒さ厳しき折、皆様のご健勝をお祈りいたします。

令和〇年十二月

差出人住所・氏名

このような形で、「喪中につき…ご挨拶を失礼します」という出だしから始めるのが一般的です。句読点は入れても入れなくても構いませんが、文例では入れないことが多いです(次項参照)。

デザインと表現上のマナー

喪中はがきは弔事の挨拶状ですので、全体に控えめで厳粛なデザイン・表現が基本です。ただし現代では必ずしも旧来の型にとらわれず、読みやすさや気持ちの伝わりやすさを重視する傾向もあります。以下、押さえておきたいマナーや最近の傾向です。

紙面デザイン

従来、喪中はがきは白黒の蓮の花や菊の花といった定番の絵柄が使われ、色味もグレーや藍色などごく淡いものが主流でした。しかし最近ではカラーデザインの喪中はがきも増えています。例えば薄紫の花や淡いピンクの百合など、故人のイメージに合わせた優しい色合いのイラストをあしらうことがあります。派手すぎない落ち着いた色であればカラーでもマナー違反ではなくなってきました。実際、「モノクロの喪中はがきの方が今は珍しいくらい」という印刷業者の声もあるほどです。ただし真紅や山吹色など目立つ色を多用するのは避け、あくまで柔らかなトーンに留めるのが無難です。絵柄も、花以外に故人の好きだった風景や趣味の品が描かれる場合もありますが、基本は「シンプルで控えめ」が大前提です。

薄墨の使用

喪中はがきでは、差出人名や宛名を薄墨で印刷または筆書きすることがあります。これは「悲しみの涙でインクが滲む」という弔事の表現として、古くから使われてきた慣習です。必須ではありませんが、印刷注文時に薄墨指定ができることもあります。とくに自筆で宛名書きをする際は、薄墨の筆ペンなどを用いるとよいでしょう。ただ近年は印刷が主流で宛名もパソコン印字が増えたため、薄墨にこだわらない方も増えています。

句読点を使うか

正式な挨拶状では句読点(、。)を用いないのが慣例です。喪中はがきの文例でも、句読点を入れず改行や空白で区切る形が多く見られます。これはもともと日本語の手紙文は縦書きで句読点を打たずに書く習慣があったためで、儀礼的な文章では句読点なしが格式ばった印象を与えるからです。しかし必ずしも句読点を省かなければならない決まりはありません。特に現代では、相手に伝わりやすい文章を優先して敢えて句読点を付けるケースも増えています。そのため、喪中はがきを自作する場合でも、文章が読みにくければ無理に句読点を外す必要はありません。一般の方が受け取る分には、句読点があってもマナー違反だと咎めることはまずないでしょう。迷う場合は文例集どおり句読点なしにしておけば間違いはありません。

忌み言葉

喪中はがきの文面では、「重ね重ね」「度々」など不幸が重なることを連想させる言葉(忌み言葉)は避けるのがマナーとされています。ただ、定型文にはそもそもそういった表現は入らないため、普通に文例通り書けば問題ありません。自分で文章をアレンジする場合も、慣れないうちは文例を参考にし、変に気の利いた言葉を入れない方が無難です。

郵便切手

細かい点ですが、喪中はがきを郵送する際に貼る切手は、弔事用の切手(おもに菊の花など落ち着いた柄の切手)を使うとより丁寧です。郵便局で「お悔やみ用の切手をください」と言えば用意されています。通常の切手でも構いませんが、お年玉付き年賀はがき(くじ付き)のようなものは避け、普通の無地はがきか私製はがき+弔事切手にしましょう。

喪中はがきを出しそびれた場合・寒中見舞いの出し方

何らかの事情で喪中はがきを出せなかった場合や、こちらの喪を先方が知らずに年賀状をいただいてしまった場合は、寒中見舞いで挨拶をするのがマナーです。

喪中はがきを出し忘れた/間に合わなかった場合

本来出すべき相手に年賀欠礼を伝えそびれた場合、お正月が過ぎてから「実は喪中だった」ことを伝えることになります。その際、松の内(1月7日)を過ぎてから寒中見舞いはがきを出し、「喪中につき年始のご挨拶を控えた旨」と「お知らせが行き届かなかったお詫び」を書き添えます。例えば文面に「喪中につき年頭のご挨拶を失礼しましたこと、何卒ご寛容くださいますようお願い申し上げます」などと入れます。その上で近況報告や相手への気遣いの言葉を記します(寒中見舞いは季節の挨拶状なので、あくまで主役は相手の安否伺いです)。

年賀状を受け取った場合の返信

喪中であることを相手が知らずに年賀状をくださったケースでは、無理に「こちらは喪中だから受け取れません」と返送する必要はありません。その代わり、松の内明け(1月7日以降)に寒中見舞いで返事を出します。文面では「ご丁寧な年賀状を頂戴しながらご挨拶申し上げず失礼いたしました」などとお詫びし、自分が喪中であったため新年のご挨拶をご遠慮した旨を簡潔に伝えます。相手を責めるのではなく、あくまでこちらの事情説明とお礼を述べる形です。「寒中お見舞い申し上げます。◯◯様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます…」といった定型の挨拶に続けて書けばよいでしょう。

寒中見舞いを出す時期は1月8日から立春(2月上旬)頃までです。喪中はがきを出し損ねた相手にはなるべく早めに出す方が親切ですが、遅くとも1月末までには届くようにしましょう。

おわりに:喪中を過ごす心得

喪中の過ごし方やマナーについて、2025年現在の一般的な慣習と最新事情を交えて解説してきました。まとめると、喪中とは故人を悼むためにお祝い事を慎む期間であり、その中でも特に忌中の間は謹慎を強めにする期間です。かつては服忌令で細かな期間が定められていましたが、現代では一周忌までを目安にしつつも各家庭の事情に合わせて柔軟に考えられています。

大切なのは形式よりも故人を想う気持ちでしょう。年末年始に派手なお祝いをしないのも、「この一年は寂しさの中で新年を迎える」という遺族の正直な気持ちの表れです。一方で、喪中だからといって必要以上に沈み込まず、故人との思い出を大切にしながら日々を穏やかに送ることも大事です。実際、時代とともに弔事のあり方も多様化しており、「これでなければいけない」という決まりは減っています。

50〜60代の皆様は、ご自身が喪中の場面もあれば周囲の方が喪中という場面も増えるかもしれません。そんなとき、本記事の内容が少しでも参考になれば幸いです。マナーを守ることは相手への思いやりにつながりますが、何より故人への哀悼と周囲への感謝の気持ちを忘れずに過ごすことが、喪中期間を穏やかに乗り越える助けになるでしょう。

最後に、迷うことがあれば無理せず周囲と相談することも大切です。地域のしきたりやご親族の考えを尊重しつつ、ご自身とご家族が故人を偲ぶ気持ちを大切にした過ごし方を見つけてください。故人を想う心と、周囲への配慮が伝われば、きっと周りの方々も理解して見守ってくれることでしょう。