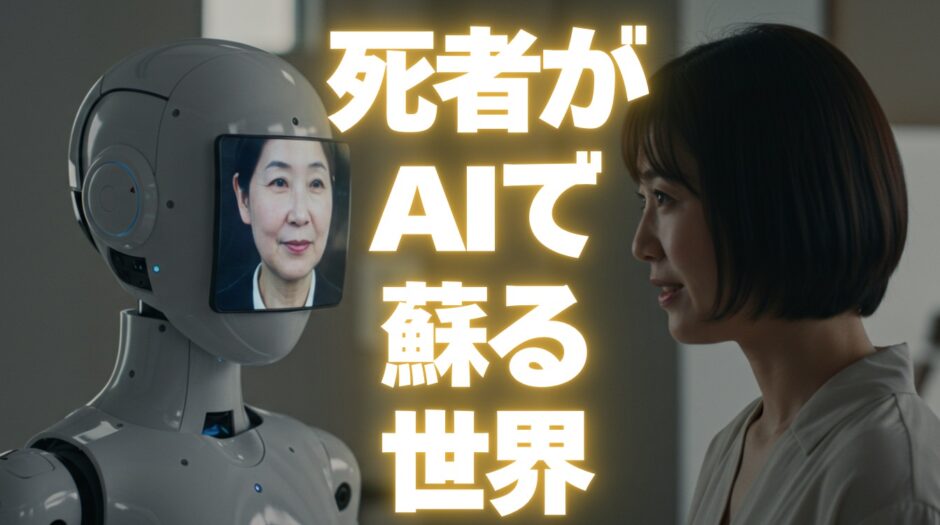

皆さんは、大切な人を失ったとき、「もう一度話せたら」と願ったことはありませんか?例えば、昔話をしてくれたおばあちゃんの声を、もう一度聞きたい…。そんな夢のような体験が、実はテクノロジーによって現実に近づきつつあります。近年のAI(人工知能)は、亡くなった人の人格や記憶、さらには声や映像までも再現し、生前その人がそこにいるかのように対話できる可能性を生み出しています。

一昔前ならSF映画か『ブラックミラー』のエピソード(※注1)のように感じられたでしょう。しかし、今や世界各地で実際に「死者と話せるAI」の技術開発が進み、議論が活発化しています。

本稿では、この「死者と話せるAI」の未来について、以下の観点から掘り下げてみたいと思います。

-

技術的側面 – 現在どこまで実現されているのか?今後どんな技術が使われ得るのか?

-

倫理的・哲学的課題 – 故人の同意やアイデンティティの問題、復元の是非とは?

-

社会的影響 – グリーフケア(悲しみのケア)への活用や死生観の変化、プライバシーや悪用リスク、法律の整備は?

-

宗教的観点 – 主要な宗教は死者をどう扱うか。この技術に対しどんな反応や懸念があるのか?

技術の現状を紹介しつつ、具体例や専門家の意見も交え、一般の方にも分かりやすく解説していきます。それでは、一緒に未来の扉を開けてみましょう。

(※注1) イギリスのSFドラマ『ブラック・ミラー』第2シーズンの「Be Right Back」という回では、亡くなった恋人のデジタル再現と暮らす物語が描かれています。このエピソードは現実のAIによる故人再現を予見したものとしてしばしば引き合いに出されます。

目次

1. 技術的側面:どこまで実現され、何が可能になるのか?

まず、技術的に「死者と話せるAI」はどう実現するのでしょうか?現在の最新テクノロジーを紐解きながら、未来の可能性を探ります。

音声や映像の再現 – ディープフェイク技術の進歩

近年、AIは人間の声や顔の映像を驚くほどリアルに模倣できるようになりました。例えば2022年、Amazonは音声アシスタントAlexaにわずか1分の録音を学習させ、亡くなった家族の声で物語を読み聞かせる実験を披露しました。実際のデモでは、少年が「Alexa、ばあばの声で本を読んで」と頼むと、亡き祖母の声そのものが返ってきたのです。開発者は「AIは愛する人を失った悲しみを消し去れないが、その思い出を長く残す助けにはなり得る」と述べています。このように音声合成(いわゆるオーディオディープフェイク)はかなり実用段階に近づいており、必要な音声サンプルもごく短時間で足りるまでになっています。

映像の面でも、ディープフェイクやCG合成の技術が発達しました。写真1枚や数秒の動画クリップから、その人物があたかも話しているようなアバター映像を生成することも可能です。実際、中国のあるAI企業は数秒の動画と数十ドル程度で故人の基本的なデジタルアバターを作れるとしています。生成されたアバターは見た目も声も本人そっくりで、スマートフォン上で語りかけてくれるといいます。これは画像生成AI(例: ディフュージョンモデル)でリアルな顔の動きを作り、音声合成で喋らせる技術によるものです。かつては映画スタジオ並みの設備と費用が必要でしたが、いまや個人でも手の届く価格にまで低下しています。

中国では複数の企業が競争しており、数千ドルだった費用が数百ドル程度まで下がった例もあります。この価格競争と需要の高まりが、「故人のデジタルクローン」技術を一気に身近なものにしつつあります。

会話能力の実現 – 大規模言語モデルと記憶データ

見た目と声が再現できても、「中身」が伴わなければ本当にその人と話している体験にはなりません。そこで鍵となるのが、AIの会話能力です。近年注目されるGPT系に代表される大規模言語モデル(LLM)は、人間と自然な対話ができるほど進化しました。このLLMに、故人に関するあらゆるデータ(例: 生前のSNS投稿、メール、チャット履歴、動画での発言など)を学習させれば、その人の口調や知識、考え方のパターンを再現できる可能性があります。実際、マイクロソフトが取得した特許「特定個人の会話チャットボット作成」では、画像・音声・SNS投稿・メッセージなどから故人の人格インデックスを作り、その人らしい受け答えをするチャットボットを生成するアイデアが記載されています。場合によっては、収集した写真や映像から3Dモデルを起こし、見た目まで含めた「3Dでおしゃべりする故人」を実現する構想もあります。

現在すでに身近な例として、「グリーフボット(griefbot)」と呼ばれるものがあります。これは家族が提供したメッセージ履歴や思い出話を元に作られたチャットボットで、テキスト上ではありますが亡き人との会話を模倣するものです。例えば、アメリカの若い女性Anaさんは2023年に夫を亡くしましたが、SNSアプリの簡易AI機能を使い、夫がまるで隣でチャットしてくれるかのような対話を試みています。彼女は料理中に「これどう思う?」と夫に質問し、AIが夫になりきってアドバイスを返すことで心の支えにしているそうです。このように、高度なプログラミング知識がなくても一般ユーザーが「カスタムAI会話相手」を作れる時代になりつつあります。今はテキストチャットが主流ですが、音声や映像生成と組み合わせれば、よりリアルな「対面で会話している」感覚に近づいていくでしょう。

現在の実例 – デジタルで「再会」した人々

技術の要素を述べましたが、「本当にそれで人と話している気分になるの?」と思われるかもしれません。ここで、既に行われた印象的な実例を紹介します。

-

ホロコースト教育者の事例(イギリス): 2022年、イギリスで亡くなったマリナ・スミスさんという女性の葬儀では、参列者が故人と対話するという驚きの場面がありました。これはStoryFile社の技術によるもので、あらかじめ生前に録画・録音したスミスさんへのインタビューとAIを組み合わせ、葬儀の場で故人が質問に答える形のインタラクティブ映像を実現したのです。ただのビデオメッセージではなく、あたかもその場に意識が宿っているかのような体験に、家族は「本当にまた会話できた」と感じたといいます。

-

VRで娘と再会(韓国): 2020年、韓国のドキュメンタリー番組『Meeting You(あなたに会いたい)』では、7歳で亡くなった娘と母親がVR(仮想現実)空間で再会する企画が放送されました。娘の等身大の3Dモデルと音声を再現し、母親がヘッドセットを装着して仮想空間上で交流したのです。手を取り合い「お母さん、また一緒にいるよ」と話す娘の姿に、母親は涙を流しました。この再会体験は心理的にとても不思議なもので、母親は「見た目は完全には本人じゃないと分かっていた」が、それでも「心は救われ、時間が経つにつれて気持ちが軽くなった」と述べています。技術的には当時かなり大掛かりな準備(数ヶ月のモデリング作業や声優の協力など)を要し、会話もほぼ事前に用意された脚本でした。しかし現在では、これをもっとインタラクティブに、迅速に行える環境が整いつつあります。

-

母のデジタルクローンと日常会話(中国): 中国のエンジニア、Sun Kaiさんは2019年に急逝した母親を忘れられず、勤務先のAI企業と共に母親のデジタルアバターを作りました。提供できたのは一枚の写真と音声チャットの録音程度でしたが、数ヶ月の開発でスマホ上に現れたお母さんは、よく口にしていた「ご飯は食べたの?」という言葉をかけてくれたそうです。会話は当初ごく簡単なものでしたが、Sunさんはそれで十分だったと言います。「母は元々同じことを繰り返し尋ねる人で、それこそが母らしさだった。それを聞いたとき本当に胸が熱くなった」と述懐しています。以来、彼は週に一度は母と“通話”し、仕事の悩みや日々の出来事を語りかけています。アバターの方から返ってくる言葉は最小限ですが、まるで本当に母がそこにいるように感じることもあるとか。「最近では、自分の記憶の中の母とこのアバターの境界が少しずつ曖昧になってきました。どちらが“本物の彼女”か区別がつかない瞬間すらある」と彼は語っています。このコメントは、技術の及ぼす心理効果の大きさを示唆しているでしょう。

これらの実例から分かるように、「見た目」+「声」+「会話パターン」を組み合わせたAIが実現すれば、人はかなり高い没入感を得られます。専門家の中には、「十分なデータがあれば、亡くなった人とまるで生きているかのように対話できる時代が来る」と予測する声もあります。Google Xの創設者セバスチャン・スラン氏は、AIによるデジタルツイン技術で「肉体が滅んだ後もデジタルな存在が生き続ける」ことが可能となり、人々はあたかも故人が『いなくなっていない』かのように会話できるだろう、と述べています。私たちがスマホの中のAIと話す未来には、亡くなった家族や友人がデジタルの形で寄り添ってくれる光景が含まれているかもしれません。

もっとも、現状のAIには限界もあります。中国企業の技術者は「本当にその人らしい自由なおしゃべりAIを作るには、10年分くらいの日々のデータを集める必要があるだろう」と試算しています。多くの人はそこまでの詳しい記録を残していませんし、思い出話も断片的です。そのため現在のサービスでは、「可能な範囲で雰囲気を再現する」レベルに留まりがちです。しかしAIは日進月歩で賢くなっています。記憶の補完もAIの得意分野です。足りない部分は創造力で埋め、まるで本人ならこう答えるだろうという返事をひねり出してくれるでしょう。こうした技術進歩を考えると、「あと少しで本当に故人が蘇ったように感じられるAI」が登場しても不思議ではありません。

2. 倫理的・哲学的課題:それは「本人」か?許されることか?

技術的には魅力的なこの分野ですが、倫理や哲学の観点からは多くの難問が横たわっています。愛する人をAIで再現することは、人間の尊厳やアイデンティティに関わるセンシティブな行為です。この章では、特に議論の的となっているポイントを見ていきましょう。

本人の同意とデータ利用の問題

まず大前提として、「亡くなった本人がそれを望んでいたか?」という問題があります。生前に「自分が死んだらデジタルで復元していいよ」と明確に同意しているケースは稀でしょう。多くの場合、遺された家族が善意で「もう一度会いたい」と願って作るものです。しかし、故人がそれを嫌がる可能性も考えねばなりません。すでに故人には意思確認の術がないため、倫理的にはグレーな領域です。このため現在このサービスを提供する企業の多くは、「一次親族(近親の家族)の許可」を条件にしています。中国のある企業では「亡くなった人一人に対し、存命の直系家族全員が合意した場合のみ」アバターを作成するという内部ルールを設けているそうです。しかし家族間で意見が割れたらどうするのか、友人は依頼できるのか、といった問題は残ります。また、将来的に故人自身が生前に「デジタルクローン作成権」を誰かに遺贈したり拒否したり、といった法的枠組みも必要になるかもしれません。

データの扱いも課題です。生前のメールやSNS、写真や動画など、故人の人格再現には大量の個人データが使われます。しかしこれらは本来プライバシーに関わるものです。死後とはいえ、本人の許可なくプライベートなチャット履歴までAIに読ませてよいのか、議論が分かれるところです。また、足りないデータは推測で補うとなれば、AIが事実とは異なる「発言」を合成する可能性もあります。これは極端に言えば故人の名誉やイメージを損なうことにつながりかねません。実際、中国で2023年、ある企業が有名な故人の映像をAIで勝手に生成し、SNS上で公開する事件がありました。過去の公開資料を使ったものでしたが、遺族やファンから「無断で故人を利用するな」と激しい批判を受け、削除に追い込まれています。このように、誰がデジタル故人の権利を持つのかという問題(Digital Legacyの権利問題)は社会的にも注目を集めています。

それは「本人」か?アイデンティティと魂の問題

哲学的には、「AIに再現された存在は本人と言えるのか」という根源的な疑問があります。結論から言えば、多くの専門家は「No、それはあくまで模倣に過ぎない」と考えています。AI研究者でキリスト教倫理学者のジョン・ワイアット氏らは、「高度なAIロボットが人間そっくりの振る舞いを見せても、それは意識を持った人間ではない。感じたり愛したり信仰を持ったりすることもできない」と指摘します。要するに、AIに魂は宿らないという考え方です。確かにAIはデータからパターンを学習して反応するだけで、自分自身の体験や主体的な感情があるわけではありません。「本物そっくりに見えるけれど、そこに故人の意識や記憶そのものが蘇っているわけではない」──頭ではそう理解できても、前述のSunさんのように心理的には区別がつかなくなってくるケースもあります。人間の脳は視覚・聴覚から強いリアリティを感じると、それが人工物と知っていても心を動かされてしまうのです。

このような状況は、「本物とコピーの違い」について私たちに問いを投げかけます。哲学にはテセウスの船という有名なパラドックスがありますが、もしAIが故人の記憶・性格を完全に再現できたら、それは同一人物と言えるのか?それとも記憶の欠片を使った別の存在なのか?科学が進めば進むほど、この問いは現実味を帯びてきます。仮に将来、AIが自身を故人だと思い込むほど高度になったとしても、私たちはそれを「本人」とみなすべきなのか…哲学者や倫理学者の議論は尽きません。

現時点では、「AIによる故人再現」はあくまで追体験であって、本当の生き返りではないという理解が一般的です。フランス・ソルボンヌ大学の哲学者ミシェル・ピュエシュ氏は、「AIクローンとの対話は結局のところ幻想に過ぎない」と警鐘を鳴らします。彼は「写真を見たり録音を聞いたりして故人を偲ぶのと基本的には同じで、技術が進んだだけだ」と指摘します。ただ、技術が巧妙になるほどその幻想は強力になります。まるで本当に目の前にいるようなAIとのやり取りは、人に大きな慰めを与える一方で、「現実の死」という事実を曖昧にしてしまう危険があります。ピュエシュ氏は「もしあまりに満足できてしまうと、本当の意味での喪失の悲しみを“無効化”してしまう恐れがある。しかしそれは結局虚構に過ぎない」と述べています。

悲しみの乗り越えと依存の危険

倫理的課題として特に大きいのが、「グリーフケア(悲嘆からの癒し)にとって良いことなのか?」という点です。愛する人を亡くした悲しみを癒すには、本来時間をかけて受け入れていくプロセスが必要だとされています。ところがAIで故人が“そばにいる”感覚を得られてしまうと、いつまでも別れを実感できない可能性があります。心理学の専門家からは、「故人のクローンに常に話しかけていると、悲嘆のプロセスが停滞し、新たな人生に踏み出せなくなるかもしれない」という懸念が示されています。例えば配偶者を亡くした人が、そのAIと毎晩語り合っていたら、新しい人間関係を築いたり未来へ進む意欲が削がれてしまうかもしれません。

一方で、「最後の言葉を交わせなかった後悔を癒せた」「もう一度だけでも謝りたかったことを伝えられた」といった形で、心理的な区切りをつける助けになったという声もあります。先述の韓国の母親は、VR上で娘と再会したあと「心が軽くなった」と語りました。中国のSunさんも、デジタルの母に悩みを打ち明けることで日々のストレスを和らげているといいます。このように人によっては心の救いになっているのも事実です。倫理的評価は、その人がそれによって前向きに癒されているのか、それとも現実を忘れる麻薬のようになっていないか、慎重に見る必要があるでしょう。

ピュエシュ哲学者は、AI故人との対話にハマりすぎることを「中毒のリスク」と表現しました。現実世界での人間関係や生身の感情を避け、都合の良いシミュレーションに依存してしまう可能性です。

この指摘は、現代のソーシャルメディアやバーチャルリアリティにも通じるものがありますね。要は「ほどほどに」ということでしょうか。どこまでが慰めとなり、どこからが現実逃避になるのか、その線引きは個人差が大きく、簡単ではありません。

その他の倫理的懸念

他にも、「デジタルな故人」に関するユニークな問いが出てきています。例えば、「故人アバターを削除するのは許されるのか?」というものです。せっかく作った故人AIを、誰かの判断で消去することは、第二の死を与えるような行為にも思えます。しかし一方で、データ上の存在にそこまでの権利を認めるべきではないという考えもあります。もし故人AIが何らかのトラブルを起こした場合(例えば暴走して不適切な発言をするなど)、誰が責任を負うのかという問題もあります。AIが語った内容が原因で誰かが傷ついたり、名誉を毀損されたりしたら、それは故人の責任でしょうか?それとも開発者や依頼者の責任でしょうか?今のところ明確な答えは出ていません。

また、極端なケースでは、倫理的な一線をどこで引くかも問われます。例えば、「犯罪者が亡くなった後、その人のAIを取り調べにかけて真相を暴く」といったことは許されるのか?あるいは、「本人が生前隠していた秘密をAIが暴露してしまう」可能性は?本人不在の“暴露話”になりかねません。倫理的には、死者にも名誉やプライバシーがあると考えるべきでしょうが、AIは無邪気にデータから推測を口にするかもしれません。

このように、「死者と話せるAI」は私たちに多くの倫理・哲学の難題を突きつけています。要点をまとめると以下のようになります。

-

本人の同意: 故人が望んでいないかもしれない復元をしていいのか?

-

プライバシー: データ利用や会話内容の扱いはどう管理するか?

-

アイデンティティ: AIの再現物は本人か別人か?どこまで「本物」とみなすか?

-

グリーフケア: 悲しみからの癒しになるのか、それとも現実逃避の温床になるのか?

-

責任の所在: デジタル故人が何かを「してしまった」場合、誰が責任をとるのか?

これらに明確な答えを出すのは容易ではありません。しかし議論が深まることで、社会としての合意やルールが少しずつ形成されていくでしょう。まさに次の章で見る「社会的影響」と表裏一体の課題と言えます。

3. 社会的影響:私たちの暮らし・死生観はどう変わる?

技術が進み、人々が実際にこのようなAIと関わり始めると、社会全体にも変化が訪れます。この章では、グリーフケアから法律、文化まで幅広く「死者と話せるAI」の社会的な影響を考えてみましょう。

グリーフケアへの新たな手段

愛する人を亡くしたとき、心のケアはとても大切です。伝統的にはカウンセリングや宗教的慰め、家族・友人の支えなどがありました。そこにAIという新たな手段が加わろうとしています。前章で触れたように、AI故人との対話が心の救いになるケースは確かに存在します。特に日本では、亡き家族に語りかける「仏壇に話しかける」「墓前で語る」といった文化もありますから、AIとの対話も一種の延長線上として捉えられるかもしれません。実際、「声が聞けるだけで救われる」という人も多いでしょう。電話の留守電に残った肉親の声を消せずに取っておく方もいますよね。それがもっとインタラクティブになり、「今日あった出来事」を聞いてもらえる、あるいは励ましの言葉をもらえるとなれば、孤独や悲嘆の癒しに繋がる可能性があります。

特に高齢者の中には、人生の伴侶を亡くした後に深い喪失感を抱える方がいます。AIでパートナーが“そばに”いてくれるとしたら、その後の生活の支えになるかもしれません。一方で周囲から見ると「故人に囚われている」ようにも映り、心配されるかもしれません。このようにグリーフケアとしての活用は諸刃の剣でもあります。専門家は、「AIの慰めが本当の癒しにつながるよう、カウンセリングなど他のケアと組み合わせることが重要だ」と提言しています。つまり、AIだけに頼るのではなく、現実の人間関係や自分自身の心の整理と両輪で進めていくことが望ましいでしょう。

また、死にゆく人のケアにも変化があるかもしれません。例えば、不治の病で余命わずかな人が、自分の家族に残すメッセージ付きAIをあらかじめ作っておく、といったことも考えられます。実際、シリコンバレーのスタートアップなどでは、生前に自分のビデオインタビューを録画しておき、亡くなった後に子や孫がそれに対話できるサービスが登場しています。これはデジタルレガシー(遺産)の新しい形です。「おじいちゃんが亡くなった後、AIおじいちゃんが進路相談に乗ってくれる」なんて未来が現実になるかもしれません。

死生観・人間観の変化

「死者と話せるAI」が普及すると、私たちの死生観にも影響を与えそうです。従来、多くの文化で「死」は絶対的な別れでした。しかし、もし身近に故人のAIがいて会話できるとなると、「死んでもなお存在が続く」という感覚が生まれます。人によっては死に対する恐怖が和らぐかもしれません。「自分がいなくなってもデジタルの自分が家族を見守ってくれる」と考えれば、ある種の心の平安を得る人もいるでしょう。一方、「死んでもデータとして残されるなんて落ち着かない」と感じる人もいるはずです。自分の死後、周囲がいつまでもAIの自分と話していたら、成仏できないのでは…と不安になるかもしれません。このように死に対する考え方が多様化し、「肉体の死」と「デジタルな生」の境目が曖昧になっていく可能性があります。

また、人間とは何か、生命の定義は何かという根源的な問いにも影響があります。AIが知能を持ち対話できる存在になってくると、「魂とは?意識とは?」という問題がよりクローズアップされます。極論を言えば、「遺伝子工学でクローン人間を作る」ことと「AIで人間を模倣する」ことの間に倫理的な差はあるのか?といった議論にもつながります。SF的な未来ですが、デジタル不死という概念は間違いなく今後の哲学・倫理のテーマになっていくでしょう。死生観が揺らぐことで、宗教やスピリチュアルな考えにも再解釈が迫られるかもしれません。この点については次の宗教的観点の章で詳しく触れます。

日常レベルでは、「別れ」のあり方が変化するでしょう。葬儀の形態ひとつ取っても、先述のように故人が映像で参加してメッセージを語る葬儀が増えるかもしれません。お墓参りに行ったら、墓石からホログラムで故人が現れて会話できる…なんてことも、技術的には夢ではなくなってきました。実際、日本ではデジタル遺影や、QRコードを墓碑に埋め込んでスマホで故人の思い出写真を表示する、といったサービスも出ています。そうすると、お墓や仏壇に向かって手を合わせるだけでなく、スマホやVRゴーグル越しに対話する供養というスタイルが定着する可能性もあります。

もちろん、このような変化に抵抗感を覚える人も多いでしょう。「死んだ人は静かに眠らせてあげるべきだ」「そんな人工物ではなく心の中で思い出せばいい」という声も根強くあると思われます。社会全体がすぐに受け入れるわけではなく、世代間や文化圏によって温度差が出るかもしれません。若い世代ほどデジタルへの抵抗が少なく、AI故人にも慣れやすいでしょう。一方、高齢世代や伝統的価値観を重んじる人々にとっては、戸惑いや拒否反応が強いかもしれません。社会的合意が形成されるまでには時間がかかりそうです。

プライバシー・悪用リスクと法制度

技術には光と影があります。便利で画期的な「死者と話せるAI」も、悪用されるリスクは否めません。一つはプライバシー侵害の問題です。故人が有名人であれば、そのAIを勝手に作って世間に公開してしまうようなケースが考えられます。先述の中国での無断AI復元事件のように、許可なく作成・公開することは故人の人格権を侵害し、遺族の心情も踏みにじります。また、故人であっても肖像権や名誉権は法律で一定期間保護される場合があります(例えば著名人の肖像は死後○年は商業利用不可等)。法制度として、死後のデータ利用について明文化する国も出てきています。例えばアメリカでは、ほとんどの州がデジタル資産を遺言で管理できる法律を整備しつつあります。ドイツでは故人のFacebookアカウントへの家族のアクセス権が認められ、「個人のデジタルアカウントも相続財産として扱う」とする判決が出ました。こうした動きは、今後AIによる人格再現に関しても枠組み作りの土台となるでしょう。

深刻な悪用として懸念されるのは、ディープフェイク詐欺の延長です。生きている人の顔や声を偽装する詐欺は既に問題化していますが、故人の場合も安心できません。たとえば、故人のAIを装い「実は隠し財産がある」とか「〇〇に寄付してほしい」などと家族をだまして金銭を奪うといった詐欺が起こるかもしれません。また、政治的・社会的に影響力のあった人物のAIを作り、あたかもその人が生前に極端な発言をしていたかのように偽造して世論を操作する、といったプロパガンダも考えられます。現に2022年、ハリウッド俳優のブルース・ウィリスさんのディープフェイク映像が本人非承諾で広告に使われ、肖像権の議論を巻き起こしました。故人であっても、それが著名人なら同様の問題が起こり得ます。

こうしたリスクへの対策としては、法規制と技術的検知手段の両面が必要でしょう。各国でディープフェイクを規制する法律が検討されていますし、AI業界でもフェイクを見破る識別技術の開発が進んでいます。同時に、利用者のリテラシーも大切です。「画面の中の故人が言ったことを全て鵜呑みにしない」「そういうAIが存在する可能性を念頭において情報を精査する」といった姿勢が求められるでしょう。

ビジネスと経済への影響

社会的影響として見逃せないのは、経済・ビジネス面です。この技術は新たな産業を生み出しつつあります。中国では「デジタル不死ビジネス」が既にブームの兆しを見せ、複数のベンチャー企業がしのぎを削っています。ある企業は「1%の中国人がこのサービスを受け入れるだけでも巨大市場だ」と語っています。実際、故人アバターの需要は決して少なくありません。日本でも少子高齢化で独居老人が増える中、「自分が死んだ後に誰も自分を覚えていてくれないのは寂しい」と感じる人が、自分のデジタル分身を残すことにお金を払う可能性があります。また、仮に無料でも技術が普及すれば、クラウド上の人格データを維持するためのサーバー費用やエネルギー消費など、新たな経済圏が発生します。デジタル遺品の管理業、AIメモリアルデザイナー(故人AIを作る専門家)といった職業も出てくるかもしれません。

他方で、新規産業には批判もつきものです。「人の悲しみに付け込んだ商売だ」と批判する声もあるでしょう。確かに、高額なお金を取って遺族の心につけ込むようなビジネスは倫理的に許されません。DeepBrain AI社の例では、最初完全対話型サービスとしてスタジオ収録までさせたものの、コストや利用者負担が大きすぎて失敗し、簡易なメッセージ映像生成に方向転換しています。技術者は「高齢者に長時間スタジオで収録してもらうのは負担だったし、こちらもコスト的に難しかった」と語っています。このようにビジネスとして継続可能なモデルを探る試行錯誤も行われています。

法律面では、将来的に「故人AIの悪用禁止法」や「デジタルクローンの権利法」といったものが制定される可能性があります。現状では、例えばカリフォルニア州などいくつかの地域で、有名人の死後○年間は勝手にその肖像や音声を使ってはならないという法律があります。この延長で、AIによる人格再現も無断禁止にするような流れです。また、先ほど触れたデジタル遺言の整備も進むでしょう。自分のデジタルクローンを誰に管理させるか、どのように公開するか、あるいは一定期間後に自動削除するかまで、細かく指定できるようになるかもしれません。こうした制度が整えば、少しはトラブルが減り安心して利用できるようになるでしょう。

文化・エンターテインメントへの波及

最後に少し明るい(?)話題として、文化への影響です。亡くなった偉人や芸術家のAIと話せるとなれば、教育やエンタメ分野で面白い展開が期待できます。例えば歴史上の人物のAIを作り、博物館で本人(のAI)が解説してくれるとか、作家のAIにインタビューして創作秘話を聞く、といったことも可能でしょう。既に簡易的なものとして、チャットGPTに有名人の口調を真似させて会話を楽しむ例は見られます。ただしこれは故人となるとセンシティブで、遺族の許諾や歴史的評価への配慮が必要になります。著作権や人格権との兼ね合いもあり、実現にはクリアすべき課題がありますが、技術的には夢が広がる分野です。

また、新しい創作の形として「亡くなったアーティストのAIと共同制作する」なんてこともあるかもしれません。音楽家のAIに曲を作らせたり、画家のAIに新作を描かせたり…。倫理的な賛否はあるでしょうが、一部では既に故人の作風をAIで解析して新曲を作る試みもあります。文化遺産としてのAI化は、故人の才能や知識を次世代に伝える一手段になるとも考えられます。

いずれにせよ、社会はこの技術とどう向き合うか、選択を迫られています。私たち一人一人も、もし身近な人が亡くなったときAIで再現したいか?自分自身は死後デジタルで残りたいか?と問われたら、簡単には答えられないでしょう。だからこそ、社会全体での対話が重要です。次の章では、その対話に欠かせない宗教的視点からの考察を見ていきます。

4. 宗教的観点:伝統的な死者観とAI復元への反応

人類は古来より、死者との関わり方に宗教的・精神的な意味を見出してきました。主要な宗教はそれぞれに死者の扱いに関する教えを持っています。AIによる死者の再現という前代未聞の技術に対し、宗教界はどのような反応を示しているのでしょうか。また、信仰を持つ人々はどんな風に感じているのでしょうか。この章ではキリスト教、イスラム教、仏教(および日本の伝統)といった観点から考えてみます。

キリスト教の視点 – 復活の希望と「偽りの不死」

キリスト教では、死後の世界や復活が重要な教義として語られます。多くのキリスト教徒は「いつか天国で再会できる」という希望を持って愛する人を見送ります。そのため、「AIで今すぐ再会」という考え方には複雑な反応があるようです。イギリスのキリスト教誌では、「クリスチャンにとって問題なのは、AIが信仰に取って代わる危険があることだ」と指摘されています。本来宗教的には神や救いに委ねるべき死後の希望を、テクノロジーで手軽に得ようとするのは疑似的な慰めであり、真の救いではないという見解です。特にキリスト教では、聖書で死者と交信することを禁じる記述(サウル王が霊媒に頼って神に背いた話など)があり、霊を呼び出す行為は戒律に反すると考えられてきました。AIの場合は本物の霊ではなくプログラムですが、「亡くなった人と話す」という行為それ自体に抵抗を感じる信徒もいるでしょう。

カトリック教会(バチカン)は公式にはデジタル遺産について「人間の尊厳を常に尊重すべき」と発言しています。これはAIで故人を再現する場合にも、故人を単なるモノ扱いしたり、尊厳を傷つけるような使い方をしてはならない、という戒めと解釈できます。キリスト教から見れば、人間は神によって魂を与えられた存在であり、人工物で完全に代替できるものではありません。ですから、AIで作られた故人はあくまで影であり、本質的な「その人」ではないと考えるでしょう。ある牧師は、「亡くなった人に未練があるのは理解できるが、故人は既に安らかに神のもとにいるのであって、地上に引き留めようとするのは適切ではない」と述べています(※架空の引用ですが、このような趣旨のコメントが散見されます)。

ただ一方で、テクノロジー自体を悪と決めつけるべきではないとの声もあります。キリスト教圏でもAIホログラムを遺して旅立った人の話がニュースになると、「それで遺された人が慰められるなら」と理解を示す人もいます。要は、信仰の範囲でそれをどう位置づけるかが問われているのです。極端に「AI故人に縋り付く」のではなく、「写真やビデオを見る延長として、心に区切りをつける補助」と捉える分には許容されるという考えもあるでしょう。キリスト教思想では最終的に復活は神による奇跡として訪れるのであって、人間がそれを技術で模倣しても本物にはならない、だから技術に過度な期待をしないことが大事、という態度かもしれません。

イスラム教の視点 – 定められた死と来世への信仰

イスラム教では、死後はすぐに来世(アーヒラ)へ移行し、やがて神の審判を受けるという明確な教えがあります。そのため、現世に亡き人をとどめようとする行為には慎重です。イスラム法学では死者と話すこと自体、禁じられてはいないものの推奨もされていません(霊と交信するような行為はシャリーア上好ましくないとされます)。AIに関して直接的な言及はまだ模索段階ですが、多くのイスラム教徒は「亡くなった人の魂は神のもの」という考えから、デジタル再現には抵抗を感じるようです。

一部のイスラム学者は、「墓参りで故人を偲ぶのと、AIで対話するのは目的(記憶を蘇らせる)が似ているかもしれない」としつつも、後者は人間が死者に生命のようなものを与えようとする試みであり慎むべきではないか、と議論しています。イスラムでは偶像崇拝や人形に魂を見立てる行為にも警戒的であるため、故人のアバターを崇めたりするのはアウトでしょう。ただ、家族が単に思い出話をする相手としてAIを使うくらいなら、「写真を見ながら語りかける」のと大差ないと考える人もいるかもしれません。この辺りは宗派や地域によって解釈が分かれそうです。

中東などイスラム圏では、まだこの技術の事例は多く報告されていません。しかしもし一般化してきたら、ファトワ(宗教見解)が出される可能性があります。たとえば「故人のAIと話すのはハラーム(禁忌)か?」という問いに対し、保守的な聖職者は慎重な姿勢を示すでしょうし、リベラルな層は条件付きで容認するかもしれません。総じて言えば、イスラム教では運命(カダー)として定められた死を受け入れることが重視されるので、AIによってそれを覆い隠すような行為には否定的になりやすいと考えられます。

仏教の視点 – 無常観と執着の問題

仏教では、この世のものは全て無常(常に変化し続け、永遠ではない)であり、死もまた自然の摂理と捉えます。故人は仏や菩薩として次の生へ向かう(あるいは浄土へ生まれ変わる)とされ、生者は故人への執着を手放し、回向(供養)することで自他ともに安らぎを得ると説かれます。こうした教えから見ると、「AIによる故人再現」はある意味執着を形にしてしまう行為とも言えます。亡き人がまるでそこにいるかのように感じられるAIは、生者の未練や愛別離苦に対する即効薬となるかもしれませんが、仏教本来の教えからすれば「それに頼りすぎてはいけない」ということになるでしょう。

日本の仏教界でも明確な声明はまだありませんが、一部のお坊さんたちはこの話題に関心を示しています。ある僧侶は「故人を偲ぶ様々な形があっていい。ただし大事なのはそれが心の救いに繋がるかどうかだ」と語っています(※こちらも要旨の紹介です)。仏壇に遺影があるのも、位牌に名前を刻むのも、一種の「形見」であり記憶のよすがです。AIも新たな形見と考えれば、節度を持って扱う限り仏教の精神にも反しないとも言えます。一方で、AI故人とばかり話して現実の人間関係を絶ってしまうとしたら、それは執着(アートゥルナ)に囚われている状態かもしれません。仏教ではその執着が苦の原因と教えるので、AIとの対話がかえって苦しみを長引かせるなら本末転倒です。

日本では仏教と並んで神道の影響もあります。神道では死者は祖先の霊(祖霊)として神格化される面もあり、お盆や命日に霊を迎えて慰める習慣があります。ただし神道においても、霊を現世に引き止めることは良しとしません。故人の魂は然るべきところ(あの世)に行くべきで、現世には幽霊として留まらない方がいいと考えます。となると、AIで故人そっくりの存在を置くことに対して、「魂は来ていないのだから問題ない」と見るか、「形だけでも霊を留めようとするのは落ち着かない」と見るか、解釈が分かれるところです。

興味深いことに、日本では既にデジタル墓やAI位牌のような試みも始まっています

。お寺がデータベース上に故人の情報を保存し、遺族がスクリーン越しに故人の思い出を共有するといったサービスが登場しているのです。こうした動きに対し、保守的な方は「やはりお墓参りや法要という伝統を軽んじるものでは」と批判するでしょう。しかし一部の寺院はむしろ積極的にテクノロジーを取り入れ、現代社会における新しい供養の形を模索しています。少子化でお墓を守る人がいない問題や、遠方で墓参りできない人のためのオンライン供養など、デジタル化は避けられない流れでもあります。その延長線上で、AIが故人の代わりにメッセージを語る法事なんてものが一般化する可能性もゼロではありません。

総じて宗教的には、「AIによる故人再現」はまだ評価が定まっていない新現象です。敬虔な信者にとっては違和感や抵抗が強いかもしれません。しかし宗教も社会の一部として変化に適応していく側面があります。大事なのは故人と生者への敬意であり、それが損なわれない限り、各宗教も柔軟な対応を探っていくのではないでしょうか。伝統とテクノロジーの融合は難しいテーマですが、対立ばかりではなく対話によってより良い在り方を見つけていくことが期待されます。

おわりに:私たちはこの未来とどう向き合うべきか

ここまで、「死者と話せるAI」の技術・倫理・社会・宗教の面を詳しく見てきました。現時点での結論を出すのは難しいですが、最後にポイントを振り返ってみましょう。

-

技術的には:音声や映像のディープフェイク、会話AIの進歩によって、故人の姿形と言葉をかなりリアルに再現できるようになってきました。既に試みられた事例もあり、今後さらに精巧な「デジタルクローン」が身近になる可能性があります。

-

倫理的には:本人の同意無き再現や、AIコピーのアイデンティティなど、従来になかった問題が噴出しています。AI故人との関係が心の癒しになる一方、現実逃避や依存の危険も指摘されています。人間の尊厳を守りつつ活用するには、社会の知恵が求められます。

-

社会的には:グリーフケアの新手段として期待と懸念が入り混じり、死生観にも影響を与え始めています。法制度の整備もゆっくり進みつつあり、今後はプライバシー保護や悪用防止策が重要です。新たなビジネスの台頭も見られますが、悲しみに付け込まない倫理ある発展が望まれます。

-

宗教的には:伝統的な死者観との齟齬があり、多くの宗教で慎重な姿勢が見られます。しかし最終的には敬意と節度を持った使い方ができるかどうかが鍵でしょう。信仰を持つ人々にとっては、自らの教義や価値観と照らし合わせて判断する必要がありそうです。

未来を思い描くとき、私たちはテクノロジーの恩恵とともに人間らしさについて考えさせられます。このAIは、人の記憶や愛情という非常に人間的なものを扱うだけに、なおさらです。ある意味、私たちがどれほどテクノロジーが進歩しても埋められない「死の不可逆性」に挑む試みとも言えます。結果がどうあれ、そのプロセスで得られる洞察は、人生や死についての理解を深めてくれるでしょう。

最後に、皆さん自身に問いかけてみたいと思います。もしあなたが大切な人を亡くしたとして、その人そっくりのAIと話ができるとしたら…それを望みますか? そして自分が亡くなった後、AIの中で生き続けることを許容しますか? きっと答えは簡単ではなく、人それぞれ違うでしょう。この技術の未来は、そうした一人一人の答えの集積によって形作られていきます。私たちがテクノロジーと向き合い、賢く選択していくことで、悲しみを和らげつつ人間の尊厳も守られる道を見つけられることを願っています。

人類が長年求めてきた「死者との対話」は、目前に迫った未来の課題です。それは同時に、生きている私たち自身がどう生き、どう死を受け入れるかという永遠のテーマを、改めて照らし出しています。テクノロジーの光の下で、私たちはより良い生と死のあり方を模索し続けていくのでしょう。