香典返し(こうでんがえし)とは、お通夜や葬儀の際に故人へお供えいただいた香典(弔慰金)へのお礼として、後日に品物を贈る日本特有の風習です。葬儀後、忌明けの法要(四十九日など)が無事終わったことを報告し、感謝の気持ちを伝えるための返礼品を指します。関西地方では、忌明けのことを「満中陰が明ける」と表現するため、「満中陰志」と呼ばれることもあります。

この記事では、香典返しのマナーについて詳しくご紹介します。

目次

香典返しの由来と広がり

香典返しの起源は、近隣住民が米などを持ち寄って遺族を支えた相互扶助の習慣にあります。やがて江戸時代には香典として現金を供える慣習が広まり、香典帳に名前と金額を記録し、後日同額を香典として返す形が取られていました。これが香典返しの始まりとされ、次第に「いただいた香典のおかげで無事に葬儀や法要を終えられました」という感謝の気持ちを込めて、半額程度の品物を贈る現在の形へと変化しました。

なお、香典という言葉は本来仏教の習慣に由来しますが、日本では神式(神道)やキリスト教式の葬儀でも、香典に相当する金品(御玉串料・御榊料、御花料など)をいただいた場合には、香典返しにあたるお礼の品を贈ることが増えています。もともと神道やキリスト教には香典返しの習慣はありませんが、近年では仏式にならい、弔意を示してくださった方への感謝として返礼品を用意するケースが一般的になりつつあります。

香典返しをお渡しするタイミング

香典返しをお渡しするタイミングは、地域や宗派によって多少の違いがありますが、基本的には故人の忌明けに行うのが一般的です。また、最近では葬儀当日にお返しの品をお渡しする「当日返し」という方法も広まりつつあります。ここでは、代表的な2つのタイミングについてご説明します。

香典返しは四十九日を過ぎてから

香典返しは、一般的に忌明けの時期に贈るのが基本とされています。忌明けとは、故人が亡くなってから喪が明ける節目の日のことで、仏教式では通常四十九日(地域や宗派によっては三十五日)の法要があたります。この忌明けの法要を終えた報告と感謝の気持ちを込めて香典返しを贈ります。

神式の場合は五十日祭(または三十日祭)が忌明けとされ、その後に「偲び草」などと呼ばれるお礼の品を贈ることが一般的です。キリスト教式では本来忌明けの習慣はありませんが、日本ではカトリックの場合、死後30日目の追悼ミサ、プロテスタントでは1か月後の記念式などの区切りの場でお礼の品をお渡しすることが多いようです。

なお、地域や宗派によって異なることもあるため、迷った場合はその土地の慣習に詳しい方に相談するとよいでしょう。

その場で渡す香典返し「即日返し」とは

地域や状況によっては、葬儀当日に香典をいただいたその場でお返しの品を手渡す「即日返し」を行うこともあります。これは遠方からの参列者が多い場合や、後日の負担を軽減したい場合に用いられます。

当日にお返しをする場合は、あらかじめ参列者の人数に合わせて返礼品を用意し、受付で香典を頂戴した際にお渡しします。渡す品は比較的簡易なもの(お菓子やお茶のセットなど)にとどめることが多く、後日改めて忌明けに正式なお返しを贈るケースもあります。

後日返しの場合は、忌明け後できるだけ早め(忌明けから半月以内程度)に発送・配達するのがマナーです。忌明けから時間が空きすぎると相手に失礼になるため、法要の日程が決まり次第、早めに品物選びや手配を進めることをおすすめします。

香典返しの一般的なマナー

香典返しを送る際には、正式なマナーに沿った形でお届けすることが大切です。ここでは、熨斗(のし)紙の扱い、挨拶状の書き方、送り方について、基本的なマナーをご紹介します。どれも難しいものではありませんが、ポイントを押さえて丁寧に対応することで、相手に失礼のない香典返しができます。

熨斗紙(掛け紙)のマナー

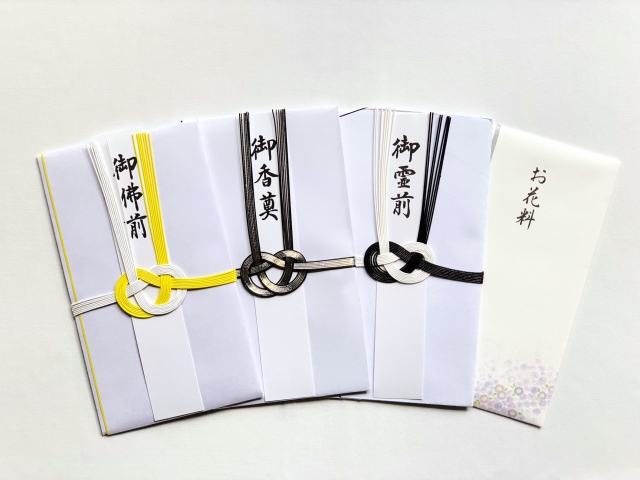

香典返しの品には、掛け紙(かけがみ)を掛けるのが一般的です。慶事と異なり、不祝儀の場合には「熨斗」のない掛け紙を用い、結び切りの水引が印刷されたものを使います。水引の色は通常「黒白」が用いられますが、地域によっては「黄白」が使われることもあります。いずれも「固く結ばれて二度と解けない」という意味を持つ結び切りが基本です。

表書き(熨斗紙の上段中央に書く言葉)は、宗教や地域によって異なります。仏式では「志」と記すのが最も一般的ですが、地域によっては「忌明」「満中陰志」「粗供養」などを用いる場合もあります。

神式では「偲び草」や「今日志」、キリスト教式では同じく「偲び草」や「召天記念」とする場合もあります。ただし、宗派や教会、地域によって異なることがあるため、可能であれば事前に確認することをおすすめします。

水引の下段には、喪主(香典返しの差出人)の姓のみを薄墨で書き入れます。薄墨を使うのは「悲しみの涙で墨が薄まった」という意味を持ち、弔意を表すためです。また、戒名や法名を記載したい場合は、水引の上部左側に短冊を貼り付けて記載しますが、一般的には香典返しの熨斗に戒名を入れる必要はありません。

挨拶状の書き方と例文

香典返しには通常挨拶状(お礼状)を添えるのがマナーです。挨拶状の文章では、葬儀に参列してくださったことや香典をいただいたことへのお礼、そして忌明け法要が無事済んだ報告を簡潔に伝えます。丁寧な言葉で感謝の気持ちを表しましょう。

挨拶状は通常、ハガキ大のカードや便箋に書き、句読点を使わず改行で読みやすく整えるのが一般的です。「、」や「。」を用いないのは、弔事において物事を区切らず、終わりを作らないという意味合いがあるためです。特に年配の方への挨拶状では、このような書き方が正式とされています。ただし、近年では句読点を気にしない場合も増えてきています。相手との関係性などに応じて判断するとよいでしょう。

また忌み言葉にも注意が必要です。例えば「重ね重ね」「ますます」「度々」などの重ね言葉は「不幸が重なる」ことを連想させるため使いません。「死亡」など直接的な表現も避け、仏教では「永眠」、神道では「帰幽」、キリスト教では「召天」「帰天」といった婉曲な表現を用います。

挨拶状の文例(基本例)

拝啓

過日はご多用のところ〇〇の葬儀にご会葬賜り

誠にありがとうございました

おかげさまで四十九日の法要も滞りなく相済みましたので

心ばかりの品をお送りいたします。どうぞご受納くださいませ

今後とも変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます

敬具

このように、「ご会葬へのお礼」「忌明け法要の報告」「香典返しの品をお送りする旨とお願い」の順で簡潔に書くと分かりやすい挨拶状になります。挨拶状は香典返しの品物に同封するのが一般的ですが、先に郵送しても問題ありません。

香典返しの渡し方・送り方

香典返しの品を贈る方法は、大きく分けて手渡しと配送があります。葬儀当日に当日返しとして手渡しする場合は、受付で香典と引き換えに品物を直接お渡しします。

後日改めてお渡しする場合は、持参できる範囲の近親者以外は宅配便などで発送するのが一般的です。発送の際は挨拶状を添えて丁寧に梱包し、先方に失礼のないよう心がけます。品物を送る時期は、前述のとおり忌明け後できるだけ早いほうが望ましく、地域によって異なる場合もありますが、忌明けから1〜2週間以内を目安とするのが一般的です。

配送伝票の差出人欄には喪主の名前を書き、品名欄には「志」や「粗供養」といった言葉を記載するのが一般的です(「食品」など、具体的な品名でも差し支えありません)。遠方の方や、直接手渡しできなかった方へは、こうした香典返しを宅配便で送るのが主な方法となります。

最近では、香典返しの品をインターネットのギフトサイトで購入し、受取人の自宅に直接配送する方も増えており、ある調査では約半数がこの方法を利用しているという結果もあります。直接会えなくても失礼にならない形で感謝の品を届けられるよう、マナーを守って確実に発送しましょう。

香典返しの金額の目安

香典返しの金額(品物の価格帯)は、いただいた香典額のだいたい半額程度が目安とされています。これを昔から「半返し」とも呼び、葬儀・法要にかかった費用を差し引いた残りを折半してお返しするという考え方に基づくものです。ただし、必ずしも厳密に半額である必要はなく、いただいた額の3分の1〜2分の1程度を目安に、相手との関係や地域の慣習に応じて調整するのが一般的です。実際には、半額から3分の1程度の品物を選ぶことが多いようです。

例えばご親族などから高額の香典(例えば10万円以上)をいただいた場合、無理に半額をお返しする必要はありません。親しい間柄の方ほど「お気持ちだけで十分だから」と言ってくださることも多いため、3分の1や4分の1程度のお品に留めるケースもあります。特に一家の大黒柱を亡くされたご遺族や、今後の生活に支援が必要とされる場合には、香典を厚意としてありがたく受け取り、香典返しは控えめにすることもよくあります。

地域による相場の違い

香典返しの細かなルールや相場は、地域によって異なることがあります。

たとえば沖縄では、香典の金額相場が本土よりも低く、友人や知人であれば1,000〜5,000円程度しか包まない地域もあります。そのため、香典返しを行わないことも珍しくありません。

北海道では、香典の額にかかわらず、参列者全員に同じ品物を葬儀当日に渡す「当日返し」の習慣が広く見られます。

また、かつては関東では「半返し」、関西では「3分の1返し」が目安とされていました。これは、関東では通夜の後に「通夜振る舞い(飲食でもてなす席)」を設ける習慣がある一方で、西日本(関西)にはそうした慣習があまりなく、香典の額もやや異なるためとされています。

ただし現代では、葬儀に参列する人が全国各地から集まることも多く、地域による傾向だけでは判断が難しくなっています。迷った場合は、一般的とされる「半返し」を基準にすれば、大きな失礼にはなりにくいでしょう。

香典返しで人気のある商品ジャンル

香典返しに選ばれる品物には、定番とされるジャンルがあります。基本的には「消えもの」と呼ばれる、形に残らず使えばなくなる消耗品がよいとされており、どなたにも受け入れられやすい傾向があります。

代表的なものや人気のあるジャンルには、次のような品があります。

カタログギフト

近年非常に人気が高いお返しです。先方に好きな品物を自由に選んでもらえるため、性別や年齢を問わず満足していただけるでしょう。香典返し専用の落ち着いた表紙のカタログも多く、価格帯も幅広く揃っているため贈りやすいのが特徴です。

ある調査では「香典返しでもっとも喜ばれる品物」の第1位がカタログギフトだったとのデータもあり、カタログギフトの利用は年々増えています。迷ったときには選択肢に入れてみるとよいでしょう。

お茶・海苔などの飲食料品

日本茶や紅茶、コーヒー、海苔・佃煮などの保存がきく食品も定番です。これらは賞味期限が比較的長く、日常的に使いやすいため、多くのご家庭で喜ばれます。特にお茶は「香典返しといえばお茶」と言われるほど昔からの定番で、落ち着いた贈答用パッケージのお茶セットがよく利用されています。また海苔や調味料セット、乾麺(素麺)なども地域によっては選ばれることがあります。

お菓子・スイーツ類

クッキーやカステラ、羊羹などの菓子折りも人気のジャンルです。和菓子・洋菓子問わず日持ちがして個包装になっているものは配りやすく、お子さんのいるご家庭にも喜ばれます。ただしハート型などのお祝い向きのデザインや華やかすぎるものは避ける方が無難です。

タオル・寝具などの実用品

良質な今治タオルのセットや、高級感のあるタオルケット、毛布など実用性の高い日用品も香典返しの定番です。タオル類は何枚あっても困らない消耗品であり、白や淡い色調のシンプルなデザインのものが多く選ばれます。肌触りの良い上質なタオルセットは世代を問わず喜ばれるでしょう。最近ではタオルに加えて石鹸や入浴剤などを組み合わせたセットギフトも人気です。

洗剤・石鹸・消耗雑貨

洗濯用洗剤や台所洗剤、石鹸などの日用品セットも昔から香典返しに利用されています。「いずれ必ず使うもの」として実用的で喜ばれる品です。ただし、漂白剤やカビ取り剤のようにイメージがよくないものは避け、石鹸や洗剤を選ぶ場合も、香りが強すぎず上品なものを選ぶとよいでしょう。

この他にも砂糖や油のセットなどの料理に使える消耗品を贈る地域もあります。近年ではお米券やQUOカードなど金券類をお返しにするケースもありますが、金額が露骨に伝わるため目上の方には失礼に当たるとして敬遠されることも。基本的には「どなたにも行き渡りやすい無難な品」を選ぶのがポイントです。「香典返し人気ランキング」のデータでも、お菓子、カタログギフト、お茶、洗剤といった品目は常に上位に入っています。

香典返しの品物選びのポイント

香典返しの品物を選ぶ際は、「何を贈れば喜ばれるか」という視点で受け取る相手に合わせて考えることが大切です。ここでは年代や地域による傾向も踏まえて、失敗しない品物選びのコツを紹介します。

年代・相手に合わせる

先方の年代や性別、家族構成に配慮して品物を選びましょう。例えば若い世代には、トレンド感のあるモダンなギフトが人気です。デザイン性の高いコーヒーセットや話題の新ブランドのお菓子などが好まれます。一方で年配の方には昔から親しまれている伝統的で質の高い和菓子や日本茶の詰め合わせなどが適しています。目上の方には、奇をてらった品よりも定番で上質なものを選ぶのが無難です。

また、故人と関係が深かった方には、故人の好物だった品を選んで「〇〇が生前好きだった品です」と添えると、共に偲んでいただける心配りになるでしょう。

地域の習慣に配慮

前述のように、地域によって香典や香典返しの習慣は様々です。自分が住む地域のしきたりはもちろん、遠方から参列してくださった方にはその方の地域性も配慮しましょう。

たとえば北海道のように、葬儀当日に参列者全員に香典返しをお渡しする地域では、同じ相手に後日あらためて品物を贈ってしまうと、重複してしまうことがあります。すでに当日にお返しをしている場合は、忌明け後にあらためて香典返しを贈る必要は基本的にありません。ただし、どうしても感謝の気持ちを伝えたい場合は、お菓子などの控えめな品にとどめるとよいでしょう。

また、沖縄のように香典額が少額でお返しをしない習慣がある地域の方へ高額なお返しを送ると恐縮されてしまうかもしれません。このように、地域の傾向を知った上で「地元では○○が定番らしいので…」と一言添えて贈ると、先方にも納得いただきやすくなります。

その他選び方のコツ

香典返しの品物選びでは、「複数種類を用意して相手によって贈り分ける」方法もあります。たとえば親戚や特にお世話になった方には少し良い品物を、一般弔問客には別の品物を、とランクを変えて用意するケースです。注文時にのしや挨拶状を付ける相手別リストを作成し、それぞれに違う品物を発送することも可能です。

また、お盆の時期や年末年始を挟む場合は配達日数がかかることも考慮し、季節感も意識すると良いでしょう。暑い時期には涼を感じるゼリーや素麺セット、寒い季節には温まるスープやコーヒーセットなど、時季に合った消えものギフトは喜ばれます。いずれにしても「相手のことを考えて選ぶ」ことを心がけると、より実用的で気の利いた香典返しになるでしょう。

香典返しの注意点やトラブル防止策

香典返しを準備・発送する際に、特に気をつけたいマナー上の注意点や、やってしまいがちなミスをいくつか挙げます。事前に確認してトラブルを防ぎましょう。

香典返しで避けたい品物

前述のとおり、香典返しにはふさわしくないとされる品物があります。たとえば、肉や魚といった「生臭もの」(とくに四つ足の動物の肉など)は、弔事には不適切とされています。また、お酒などのアルコール類も避けたほうが良いとされています。結婚祝いなど慶事で用いられる縁起物(かつお節や昆布など)や、華やかな花束・花鉢、派手なスイーツも香典返しには不向きです。「弔事のお返しなのにお祝いみたい」と相手を戸惑わせてしまう可能性があります。

また商品券や現金同等のギフトも、金額が露骨に伝わるため目上の方には失礼にあたる場合があります。弔事にそぐわないと思われる品物は品は避けるのが無難です。

発送・連絡のタイミング

香典返しは忌明け後できるだけ早く手配する必要がありますが、万一遅れてしまった場合でも必ずお礼はすることが大切です。たとえば、葬儀後しばらく経ってから香典だけをいただいた場合などは、その都度できるだけ早めにお礼の品をお送りするようにしましょう。

先方が香典返しを辞退される場合もあります。その際は無理に品物を贈らず、お礼状だけを送付して法要が無事済んだことと感謝の気持ちを伝えれば失礼にはあたりません。故人やご遺族の意向で「香典返しの代わりに慈善団体等へ寄付をした」という場合も品物は送りませんが、後日お送りする会葬御礼や挨拶状の中で「頂いた香典は〇〇に寄付させていただきました」と報告するようにしましょう。

名前・宛先の誤りに注意

香典返しを郵送する際、送り状の宛名や敬称に誤りがないか十分確認しましょう。特に会社関係の方は「株式会社〇〇 〇〇部〇〇様」と部署名まで正確に入れましょう。連名で香典をいただいた場合は、代表者にまとめて香典返しをお送りするのが一般的です。その際、送り状などには「○○様 ご一同様」など、失礼のない丁寧な表現を心がけましょう。

香典帳(受付で記録した芳名帳)をもとに住所録を作成する際、読み間違いや旧住所のままになっていないかも注意が必要です。もし転居などで返送されてきてしまった場合は、慌てずに先方へ電話などで連絡し、新住所へ再発送しましょう。

その他のマナー違反例

挨拶状を書かずに品物だけ送りつけてしまうのは味気なく、マナー違反とまでは言えなくても気持ちが伝わりません。必ずひと言でもお礼のメッセージを添えるようにします。また、香典返しの品物に喪中はがき(年賀欠礼状)を同封するのは問題ありませんが、挨拶状と内容が重複しないよう簡潔な文面に留めます。

稀なケースですが、香典を多くいただきすぎて香典返しの費用で赤字になるような場合は、無理に全員に半返しする必要はありません。

香典返しはあくまで感謝の気持ちを伝えるものです。経済的な負担が大きい場合は、信頼できる親族や葬儀社に相談し、相場よりも簡略化する方法を検討しましょう。たとえば、香典を一律辞退して会葬御礼の品だけをお渡しする旨を葬儀前に案内する方法などがあります。

通販・ギフトサービスの活用方法

香典返しの準備は品物選びから発送手配、挨拶状作成まで何かと手間がかかります。最近ではこれらをまとめてサポートしてくれる通販・ギフトサービスが充実しています。インターネット上の香典返し専用ショップや大手百貨店のオンラインストア、カタログギフトの専門店などを活用すると便利です。

オンラインショップのメリット

オンラインショップでは、香典返しの注文に対して無料で挨拶状(お礼状)や掛け紙の作成サービスが提供されていることが一般的です。宗教別に仏式・神式・キリスト教式などの定型文を用意しているほか、喪主名や故人名を入れた挨拶状を印刷して品物に同封してくれるケースもあります。

ラッピングは弔事用の落ち着いた包装紙や熨斗紙から選べ、発送用の段ボールにも「忌明け返し品在中」など配慮ある表記がされることが多いため安心です。

注文者が品物を受け取って手渡す方法だけでなく、多数のご遺族へ直接送る個別発送にも対応しており、住所リストを登録すれば20件、30件といった多数の送り先へ一括手配が可能です。調査でも、ECサイトで購入したギフトの約半数が受取人宅へ直接郵送されていることが分かっており、香典返しでも直送が一般的になっています。

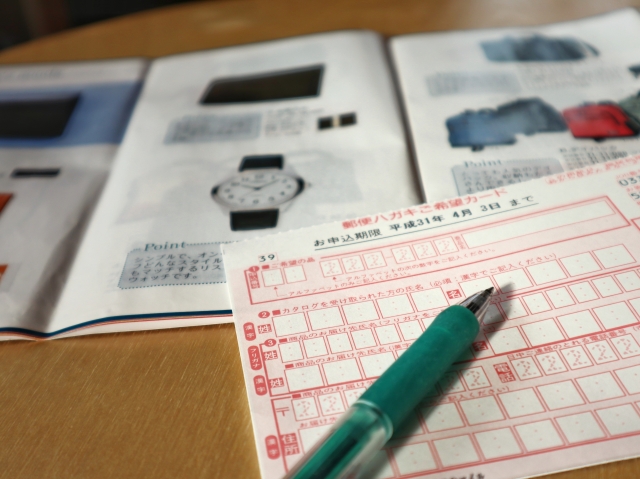

カタログギフトの活用

カタログギフトは先に述べた通り、香典返しで人気の品です。通販での注文も簡単で、さまざまな価格帯のカタログから用途に合った表紙デザインを選び、挨拶状を添えて発送できます。先方はカタログが届いてから、ハガキやウェブを通じて好きな商品を申し込めるため、お互いに時間の制約が少ないのがメリットです。

最近では、オンラインでカタログの電子版を送るデジタルカタログギフトサービスもありますが、年配の方には紙のカタログのほうが親切でしょう。いずれの場合も、相手が自由に選べるカタログギフトは、香典返しとして失礼にならない便利な贈り物です。

信頼できる業者選び

香典返しは金額も件数もまとまった注文になることが多いため、信頼できる業者に依頼することが大切です。葬儀社が提携しているギフト業者や、老舗のカタログギフト会社、大手百貨店のギフトセンターなど、実績のあるところを選ぶと安心でしょう。口コミや評判も参考になります。最近では葬儀社のアフターサービスとして香典返しのカタログを紹介してもらえることもありますし、インターネットで「香典返し ランキング」などと検索すると人気商品やおすすめショップの情報が得られます。

まとめ

香典返しはあくまでも「お気持ちへのお礼」です。形式にこだわりすぎず、相手に失礼のない範囲で進めることが大切です。年配の喪主の方には慣れない作業も多いかもしれませんが、無理をせず周囲の家族や専門業者の力を借りて負担を減らしましょう。マナーのポイントを押さえつつ、心を込めた香典返しを贈ることで、故人から託された「感謝の気持ち」をしっかりと伝えられます。わからないことがあれば、葬儀社やギフトの相談窓口に遠慮なく問い合わせ、適切なアドバイスを受けて準備を進めましょう。