葬儀後は、白木位牌から本位牌への切り替えや戒名の準備など、必要な手続きが続きます。一方で、住まいの事情や承継の都合から、仏壇を小さくしたり移したりといったを検討するご家庭も少なくありません。

この記事では「小さなお葬式」で相談できる内容を、戒名・僧侶手配、位牌の準備、仏壇や位牌の整理について順に紹介し、流れや費用の目安まで整理しました。

葬儀後に直面しやすい課題をどのように解決できるのか、順に見ていきましょう。

目次

仏壇や位牌の処分を相談できる遺品整理サービス

仏壇を整理したり移したりする必要が生じたとき、小さなお葬式では遺品整理サービスを通じて依頼できます。見積もりから供養、撤去までを一連で任せられるのが特徴で、依頼が初めての方でも流れを把握しやすい仕組みです。ここでは実際の手順や費用、依頼時に確認しておきたいポイントを紹介します。

処分を依頼できる流れ

仏壇や位牌の処分は、申し込みから供養・搬出・清掃まで段階を追って進みます。大まかな流れは次のとおりです。

供養方法の違いや所要時間、追加費用の有無などは、見積もり時に詳しく説明を受けられるため、気になる点は早めに確認しておくと安心です。 仏壇や位牌の処分費用は、大きさや搬出環境、供養の有無によって幅があります。目安を把握しておくと、提示された見積もりが妥当かどうか判断しやすくなります。 費用に影響する主な要素は次のとおりです。 見積書には搬出費・供養費・車両費などの項目が明示されるため、金額だけでなく内訳を確認することが欠かせません。相場を把握するには、同じ条件で複数社に見積もりを依頼し、作業範囲や費用を比較検討すると判断しやすくなります。 仏壇や位牌を処分するときは、閉眼供養(魂抜き)を行うかどうかを決めることも重要です。 多くの家庭では僧侶に自宅で読経してもらい、その後に仏壇を搬出する流れを選んでいます。自宅で供養が難しい場合は、引取後に合同供養やお焚き上げを依頼でき、証明書を発行してもらえる事業者もあります。 供養の方法は宗派や家族の考え方によって異なるため、見積もりの段階で希望を伝えると具体的な手配内容が明確になります。 処分後に手元供養やコンパクト仏壇へ切り替えることも可能で、生活環境に合わせた供養の形を選択できます。位牌や仏具の一部を残したい場合も相談でき、形見分けや保管方法まで助言を受けられる点が心強いでしょう。 仏壇や位牌の処分を依頼する際は、当日の作業を円滑に進めるためにいくつか注意しておきたい点があります。特に搬出経路や供養の有無、料金体系を事前に確認しておくと、想定外の追加費用やトラブルを避けられます。 これらを事前に把握しておけば、当日の判断にも落ち着いて対応できます。準備段階で確認を済ませておくことが、後の安心につながるでしょう。 仏壇や位牌の処分は一度きりの経験になることが多く、疑問や不安を抱える方が少なくありません。 ここでは、依頼を検討する際によく寄せられる質問をまとめました。費用や対応範囲などの基本的なポイントを確認しておきましょう。 仏壇や位牌の処分は全国どこでも依頼できますか? 小さなお葬式の遺品整理サービスは全国対応ですが、北海道の一部地域や離島では利用できない場合があります。依頼前に対応エリアを確認しておくとよいでしょう。 費用はどのくらいかかりますか? 最安の目安は「1R片付け35,000円(税抜)〜」で、仏壇や位牌のみの依頼も可能です。ただし最低料金が設定されているため、小型仏壇1点でも数万円程度がかかるケースがあります。搬出経路や供養の有無によっても金額は変動します。 閉眼供養は必ず必要ですか? 宗派によって考え方が異なります。多くの宗派では処分前に僧侶による閉眼供養(魂抜き)を行いますが、浄土真宗では「魂抜き」という考え方がなく、「御移徙(おわたまし)」など別の法要で対応するのが一般的です。菩提寺がある場合は、必ず事前に確認してから進めましょう。 仏壇だけで依頼することは可能ですか? 可能です。遺品整理全体ではなく、仏壇や位牌の処分だけを依頼することもできます。ほかの家具や遺品と合わせて依頼すれば、費用や作業の効率がよくなる場合もあります。 葬儀後、本位牌に刻むための戒名を準備することは欠かせない手続きのひとつです。 小さなお葬式では、寺院手配サービス「てらくる」を利用することで、僧侶を呼んで読経から戒名授与まで一括で依頼できます。戒名料は基本プランには含まれておらず、必要に応じてオプションとして加える形ですが、料金は定額制であらかじめ明示されています。 菩提寺がない方でも宗派を指定して依頼でき、葬儀にあわせて手配してもらえる点が特徴です。戒名をどう準備すべきか決めていない場合でも、まずは相談から始められるよう整備されています。 ここからは、具体的な仕組みや費用、利用時の確認事項を見ていきましょう。 小さなお葬式では、自社独自の寺院手配サービス「てらくる」を通じて僧侶を依頼できます。全国で1,500以上の寺院と提携し、浄土宗や曹洞宗、日蓮宗など主要な宗派を幅広くカバーしている点が大きな特徴です。 利用者が特定の寺院の檀家になる必要はなく、葬儀や法要ごとに一度きりの依頼として利用できるため、「長期的な付き合いは難しいが、葬儀には読経をお願いしたい」という状況でも対応できる仕組みになっています。 依頼の手続きも複雑ではありません。葬儀の打ち合わせで僧侶手配を希望すればスタッフが調整を代行し、宗派を指定することも可能です。故人の信仰や家族の希望を踏まえた葬儀を進めやすいのが、このサービスの利点です。 小さなお葬式の基本プランには、戒名料や僧侶のお布施は含まれていません。僧侶を呼びたい場合は寺院手配サービス「てらくる」を利用し、追加で申し込む形になります。 金額はすべて定額で決まっているため、費用の目安を事前に知ることができます。従来のように「お気持ち」で金額があいまいになる心配が少なく、分かりやすい仕組みといえるでしょう。 定額料金の目安は次の通りです。 これらの料金には読経や戒名授与に加え、宗派指定料・お車代・御膳料といった費用も含まれています。追加でお布施を包む必要はなく、最初の見積もりの時点で総額を把握できるのが特徴です。 戒名を希望するかどうか決めていない段階でも相談でき、見積もりを確認してから判断することが可能です。 戒名料は寺院ごとに差が大きく、従来は「お気持ち」として包むのが一般的でした。そのため数万円で済むこともあれば、位号によっては数十万円から百万円を超えることもあります。 小さなお葬式では、こうした不透明さをなくすために、ランクごとの定額料金があらかじめ用意されています。 主な目安は次の通りです。 これらの金額には僧侶へのお布施が含まれており、檀家になる必要や追加の寄付は不要です。菩提寺に依頼すると20万〜30万円程度になることもありますが、てらくるの定額制は料金がわかりやすく、比較的費用を抑えやすいといえるでしょう。 戒名が不要な場合は申し込まずに葬儀を進めることもでき、無宗教葬を選ぶ選択肢も残されています。 戒名は葬儀の前に僧侶との打ち合わせを行い、故人の人柄や希望を踏まえて決められます。小さなお葬式では、てらくるを通じて僧侶を手配した場合、必要なやりとりも含めてスタッフがサポートします。 具体的な流れは次のようになります。 こうした一連の流れを通じて戒名が授けられるため、事前に何も決まっていない段階でも安心して依頼できる仕組みになっています。 小さなお葬式で僧侶を手配した場合、葬儀当日には通夜や告別式での読経、火葬前の炉前読経、形式によっては初七日法要まで行われます。 戒名は事前の打ち合わせで決まり、白木位牌に記されたうえで祭壇に置かれます。これらの儀式はすべて定額料金に含まれているため、別途お布施を包む必要はありません。 ただし、もともと菩提寺がある方は必ず事前に相談することが重要です。菩提寺を通さずに戒名を依頼すると、後日の納骨を断られるなどの不都合が生じる場合があります。疎遠になっている場合でも、一度は連絡を取り、費用や対応について確認しておくのが望ましいでしょう。 そのうえで菩提寺での依頼が難しいと判断したときに、小さなお葬式の僧侶手配を利用するのが現実的な選択といえます。状況に応じて判断し、信頼関係を大切にしたうえで進めることが安心につながります。 戒名や僧侶の手配については不安や疑問が多いものです。ここでは特によくある質問をまとめました。 戒名はプランに含まれていますか? 小さなお葬式の基本プラン(火葬式・一日葬・家族葬など)には戒名料や僧侶のお布施は含まれていません。戒名を希望する場合は寺院手配サービス「てらくる」を追加利用します。 僧侶手配の費用はいくらですか? 定額制で明示されており、直葬(火葬式)8万円、一日葬11万円、通夜と葬儀の一般的な形式は20万円(税込)です。読経・戒名授与・宗派指定料・お車代・御膳料などが含まれるため、追加で包む必要はありません。 戒名料の相場はどのくらいですか? 一般的なお寺では「お気持ち」とされ、数万円から数十万円、場合によっては100万円を超える例もあります。てらくるではランクごとに定額料金が決められており、信士・信女が2万円、居士・大姉が6万円、院日信士・院日信女が16万円、院居士・院大姉が20万円(税込)と明確に提示されています。 菩提寺がある場合でも利用できますか? 菩提寺がある方は、まず必ず相談する必要があります。菩提寺を通さずに他所で戒名を授かると、後日の納骨を断られる場合があるためです。あくまで菩提寺のない方や、やむを得ない事情がある方の選択肢として利用されます。 葬儀ではまず白木の仮位牌が用意され、戒名が記されて祭壇に並びます。その後は四十九日を目安に、本位牌へと切り替えるのが一般的です。 小さなお葬式では、葬儀後の位牌準備についても相談が可能で、自社通販サイト「recole(リコレ)」を通じて、位牌の購入や文字入れの相談を行うことができます。仏壇や仏具と合わせて選べるため、必要なものをまとめて揃えられるのが特徴です。 ここからは位牌の種類や選び方、文字入れの方法、さらに代替供養までを順に解説します。 葬儀で使う白木位牌はあくまで仮のもので、四十九日を目安に本位牌へと移し替えるのが一般的です。本位牌には戒名や没年月日などを刻み、長期にわたってご自宅や仏壇に安置します。 小さなお葬式では、この準備についても相談でき、必要に応じて、小さなお葬式が提携する専門業者を紹介してもらえます。自社の通販サイト「recole(リコレ)」では、漆塗りや唐木仕上げの伝統的な位牌から、現代の住環境に合うコンパクトなデザインまで幅広くそろっています。 購入から文字入れまでを一括で依頼できるため、初めて位牌を準備する場合でも迷わず進めやすいのが特徴です。 小さなお葬式では、自社通販サイト「recole(リコレ)」を通じて位牌の購入や文字入れを依頼できます。漆塗りや唐木仕上げといった伝統的な位牌から、家具調の仏壇に合わせやすいモダン位牌やコンパクトタイプまで幅広く選べるのが特徴です。 recoleでは位牌に限らず、仏壇や仏具一式の購入も可能で、必要なものをまとめて準備できます。 また、「小さなお葬式」利用者向けの特典として「仏壇が最大5万円割引」など、時期や条件に応じた割引特典が用意されている場合もあります。葬儀後の準備で迷うことが多い時期に、選択肢を広げてくれる仕組みといえるでしょう。 recoleでは、位牌の種類だけでなく文字の入れ方やデザインの選択肢も用意されています。 文字彫刻は伝統的な楷書体をはじめ、現代的なゴシック体や明朝体などから選べ、戒名や没年月日を正確に刻んでもらえます。料金は書体や加工方法によって異なり、納期も内容や時期によって前後します。 また、商品のラインナップは幅広く、黒塗りに金文字を施した塗位牌や木目を活かした唐木位牌のほか、マンション住まいでも置きやすいコンパクト位牌や家具調のデザインもそろっています。こうした商品は、従来の格式を重んじるご家庭から現代的な暮らしに合わせたい方まで、多様なニーズに応えられる内容です。 ネット注文に不安がある場合は電話サポートも受けられるため、初めての方でも安心して利用できるでしょう。 後継ぎがいない、仏壇を置く場所がないといった理由から、本位牌を用意せずに別の供養方法を選ぶ方もいます。小さなお葬式では、位牌を作らない場合でも相談でき、専門スタッフが代替案を案内してくれます。 代表的な方法には、次のようなものがあります。 このように位牌を残さない場合でも複数の選択肢があり、家族の事情に合わせて柔軟に選べます。 位牌の準備や購入は初めての方が多く、不安や疑問を持たれやすい手続きです。ここではよく寄せられる質問をまとめました。 Q1. 位牌はいつまでに準備すればよいですか? 四十九日法要までに本位牌を用意するのが一般的です。制作には1〜2週間程度かかるため、早めに手配しておくと安心です。 ネット注文が不安ですがサポートはありますか? 小さなお葬式の通販サイト「recole」では、電話サポートや入力フォーマットが用意されており、初めての方でも依頼しやすい仕組みになっています。Amazonや楽天などの通販サイトでも位牌や仏具を購入できますが、文字入れや仕様の確認を必ず事前に行うことが勧められます。 Q3. 位牌に文字を入れる場合の費用はどのくらいですか? recoleでは、文字入れについて追加料金が設定されている商品もあり、内容によって金額が異なります。書体も楷書体・明朝体・ゴシック体などから選択できます。 位牌を作らずに供養することはできますか? 可能です。永代供養として寺院に合祀してもらう方法や、手元供養としてミニ骨壺や遺骨アクセサリーに納める方法、あるいは散骨といった形もあります。小さなお葬式では、こうした供養方法の相談も受け付けています。 葬儀を終えたあとも、戒名の準備や位牌の切り替え、仏壇の扱いなど、遺族には考えておくべきことが残ります。 小さなお葬式では僧侶手配の「てらくる」や通販サイト「recole」を通じて、こうした葬儀後の供養や手続きを相談できる体制を整えています。費用が定額でわかりやすいことに加え、電話やインターネットで気軽に問い合わせができる点も、初めて喪主を務める方や高齢のご家族にとって心強い支えとなるでしょう。 仏壇や位牌を新しく用意するのか、別の供養方法を選ぶのかは家庭ごとの事情によって変わります。大切なのは、無理なく納得できる方法を選ぶことです。 迷ったときは一人で抱え込まず、専門のサービスに相談してみてください。スタッフや僧侶が具体的に案内してくれるため、不安を一つずつ解消しながら進められます。 葬儀後の選択を考えることは、故人を思い続ける時間を大切にすることにもつながります。

電話やWebから申し込み、専門スタッフが自宅に訪問。仏壇の大きさや搬出経路を確認し、無料で見積もりを提示します。

金額や作業内容に納得できれば契約。都合に合わせて作業日を決定します。

搬出前に閉眼供養(魂抜き)を行うか確認。自宅で僧侶を招くか、引取後に合同供養を依頼するかを選択します。

床や壁を養生したうえで、仏壇や位牌を分解・搬出。他の遺品と混ざらないよう仕分けながら丁寧に運び出します。

搬出後は簡易清掃を実施。仕上がりを確認したうえで、見積書に沿った金額を精算します。

「小さなお葬式」の遺品整理サービス完全ガイド

「小さなお葬式」の遺品整理サービス完全ガイド

費用の目安と相場比較

依頼先

費用の相場(目安)

備考

小さなお葬式

(遺品整理サービス)税抜35,000円〜

(1R片付けプラン)供養・搬出費用を含め見積もり提示

仏具店

2万〜8万円前後

店舗によって対応可否や費用に差がある

菩提寺に依頼

3万〜10万円前後

お布施として納める形が一般的

遺品整理業者

数千円〜数万円台

搬出条件や仏壇の大きさによる幅が大きい

大型は搬出や解体費がかかりやすい

階段作業や狭い通路は追加費用が生じやすい

自宅で閉眼供養を行うか、合同供養を選ぶかで僧侶手配費用が変わる

遠方や繁忙期は変動することがある供養を含めた丁寧な対応

手元供養のアイデア徹底解説|自宅で偲ぶ新しい供養スタイル

手元供養のアイデア徹底解説|自宅で偲ぶ新しい供養スタイル

利用時の確認ポイント

北海道の一部や離島では対応できない場合があるため、事前に確認が必要です。

エレベーターの有無や階段の狭さによって、追加費用や作業方法が変わります。

自宅で閉眼供養を行うか、引取後の合同供養にするかを決めておきましょう。

状態の良い仏壇や骨董価値のある品は買取対象となり、処分費用から差し引かれる場合があります。

見積書に供養方法や内訳を明記してもらうと、精算時の誤解を防げます。よくある質問(Q&A)

戒名の準備と僧侶手配の方法

僧侶手配サービス「てらくる」の特徴

小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説

小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説

僧侶への依頼にかかる費用

戒名にかかる費用の目安

戒名の種類と費用|位号ごとの意味と戒名料の相場完全ガイド

戒名の種類と費用|位号ごとの意味と戒名料の相場完全ガイド

戒名が授けられるまでの流れ

故人の名前や生前の職業、趣味などを伝え、戒名に使う字や位号の希望があれば相談します。

打ち合わせの内容をもとに、宗派の習慣に沿った戒名が定められます。多くの場合は信士・信女など一般的な形式が選ばれます。

決まった戒名は葬儀の祭壇に並ぶ白木位牌に記され、葬儀後には本位牌へと引き継がれます。

僧侶が通夜や葬儀で読経し、火葬の前後には炉前読経や初七日法要を行います。葬儀当日の読経と菩提寺への配慮

よくある質問(Q&A)

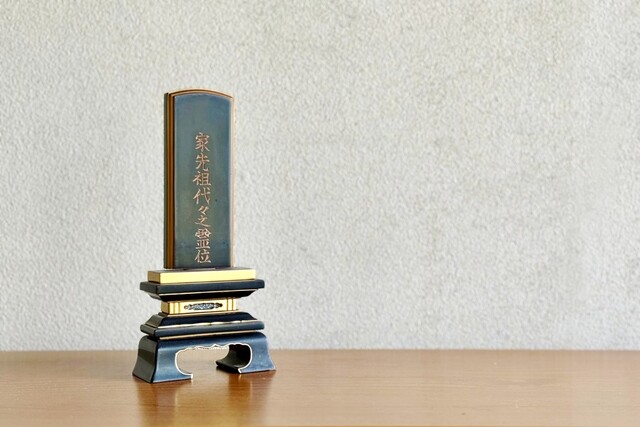

位牌の準備と購入のサポート

本位牌への切り替えと準備

位牌だけでなく仏壇や仏具も揃う「recole」の特典

文字入れやデザイン選択の幅広いサービス

位牌の基本【種類、文字の入れ方、大きさ、その後の処分方法まで】

位牌の基本【種類、文字の入れ方、大きさ、その後の処分方法まで】

位牌が不要な場合の代替供養

遺骨の一部を小さな骨壺やアクセサリーに納め、自宅で身近に供養する方法。ミニ骨壺やペンダント型の遺骨アクセサリーは、小さなお葬式の通販サイト「recole」のほか、Amazonや楽天など一般の通販サイトでも購入できます。

寺院に遺骨や位牌を合祀し、長期的に供養を任せる方法。お墓や仏壇を持たない方でも選びやすい選択肢です。

海や山などに遺骨をまく方法で、希望する方が近年増えています。小さなお葬式が運営する相談窓口「OHAKO」でも相談可能です。

遺品整理サービスを利用して仏壇や位牌を片付ける方法もあります。搬出や供養を含めて依頼できるため、自分で対応が難しい場合でも安心です。よくある質問(Q&A)

葬儀後も安心して供養を続けるために