目次

1. 葬儀準備の重要性と全体の流れ

ご両親が高齢になり、「もしもの時」に備えて葬儀の準備を考え始める方も多いでしょう。葬儀は突然のことで心の整理がつかない中、短期間で多くの手続きや段取りを進めなければなりません。事前に流れを把握し準備しておくことで、いざという時に慌てずに対応できるので安心です。実際、一般的なお葬式の進行は「ご逝去(死亡)→葬儀前準備→通夜→葬儀・告別式→火葬→葬儀後の諸手続き」というようにいくつかの段階に分かれます。葬儀当日までに死亡届の提出、葬儀社との打ち合わせ、式場・火葬場の手配、訃報の連絡などやるべきことが山積みです。事前準備しておけば、気持ちにも少し余裕を持って故人を送り出すことができるでしょう。

2. 葬儀の種類:一般葬・家族葬・直葬の違いと選び方

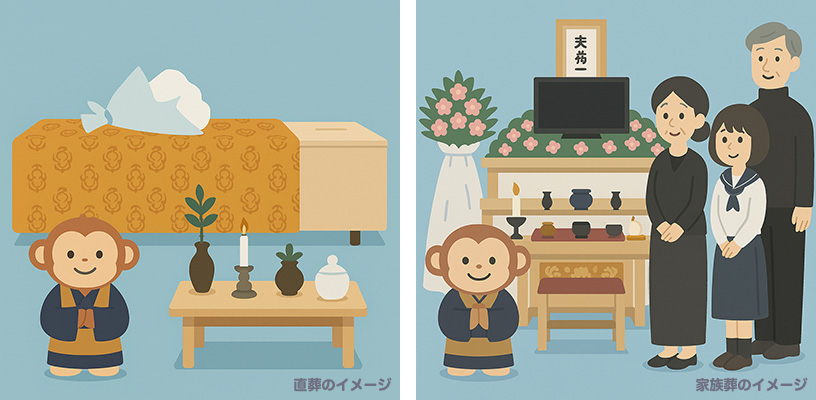

ひと口に葬儀といっても、規模や形式によっていくつかの種類があります。伝統的な一般葬から、近年増えている家族葬・直葬まで特徴を押さえておきましょう。それぞれの違いを理解することで、故人やご家族の希望に合った葬儀形式を選ぶ助けになります。

-

一般葬(従来型の葬儀) – 親族だけでなく友人・知人、会社関係者など故人と生前関わりのあった多くの方々に参列いただく一般的な葬儀です。通常、通夜(前夜)と葬儀・告別式(翌日)を行い、その後、火葬します。昔からの慣習に則った厳かな式になる一方、会葬者が多いため会場費や飲食接待費、返礼品などの費用負担も大きくなりがちです。参列者対応で遺族の負担も増える傾向があります。

-

家族葬(小規模葬) – 親族やごく親しい知人のみ、約5~30人程度の少人数で執り行う葬儀です。基本的な式次第(通夜~葬儀・火葬)は一般葬と同じですが、規模を縮小し家庭的な雰囲気の中でゆっくりお別れができるのが特徴です。参列者対応に追われずに済み、飲食や返礼品の費用も少ないため葬儀費用をおさえやすいメリットがあります。一方で「どこまでの範囲を呼ぶか」という線引きが難しく、招待しなかった親戚・知人には後日事情説明や訃報連絡を行うなどの配慮が必要です。平均参列者数は23人ほどで、費用相場も一般葬より安価なことから、遺族の負担軽減につながる形式として注目されています。

-

直葬(火葬式) – 通夜や告別式など一切の儀式を行わず、火葬のみを執り行う葬送形式です。火葬場でごく近しい遺族(~10名程度)だけが集まり、出棺前に短いお別れや僧侶による読経を行った後、すぐに火葬に付します。通夜・式を省略する分、費用や時間・労力の負担を大幅に抑えられるのが利点です。ただしお別れの時間が極めて短く、故人とゆっくりお別れできない寂しさから「やはりきちんと葬儀をしてあげれば良かった…」と後悔する遺族も少なくありません。また、菩提寺(先祖代々のお寺)がある場合は直葬を選ぶ際に事前に相談・許可を得る必要がある点にも注意が必要です。

※ちなみに近年は一日葬(通夜を省略し告別式と火葬だけを1日で行う形式)も増えています。通夜の負担を減らせるメリットがありますが、菩提寺がある場合は許可が必要になる点は直葬と同様です。

3. 葬儀費用の相場と費用を抑えるポイント

葬儀費用は「一体いくらぐらいかかるのか?」と不安になりますよね。実は葬儀の規模や内容によって費用幅は大きく異なりますが、全国平均の目安を知っておくと計画の参考になります。

葬儀費用の全国平均はおおよそ120万円前後と言われています。鎌倉新書が2024年に発表した調査では、2022~2024年に行われた葬儀の平均費用が約118.5万円との結果でした。2000年代初頭には平均150万円以上だったことを考えると、近年は家族葬など小規模化の影響で費用は緩やかに減少傾向にあります。ただしこれはあくまで平均値であり、実際の費用は葬儀の形式や地域によって様々です。一般葬では会葬者数が多くなれば飲食・返礼品代も嵩み、総額で150~200万円以上になるケースも珍しくありません。葬儀の種類別に見ると、一般葬の平均費用が161.3万円、家族葬が105.7万円、一日葬が直葬は87.5万円、直葬(火葬式)が42.8万円の調査結果でした。

では、葬儀費用をできるだけ抑えるためにはどうすれば良いでしょうか?ポイントをいくつか押さえておきましょう。

-

葬儀規模・形式の工夫: 前述のように一般葬より家族葬、家族葬より直葬のほうが費用は抑えやすい傾向があります。故人の希望とご遺族の負担を考え、無理のない規模の葬儀プランを選択するだけでも大きな節約になります。祭壇や会場も豪華すぎるものにせず必要最低限のプランにする、通夜振る舞いの料理のグレードを抑える等でも費用調整が可能です。

-

公的補助や給付金の活用: 故人が国民健康保険や会社の健康保険に加入していた場合、葬祭費や埋葬料といった公的給付金を受け取れる可能性があります。例えば国民健康保険では市区町村から1~7万円、健康保険(協会けんぽ等)では埋葬料として5万円が支給されるケースがあります。お住まいの自治体によって支給額は異なりますが、所定の手続きを行えば葬儀費用の一部補填になりますので申請を忘れないようにしましょう。また自治体によっては葬儀社と提携して割安な市民葬プランを提供している所もあります。経済的に心配な場合は役所に相談してみると良いでしょう。

-

複数社から見積もりを取って比較: 葬儀費用を適正に抑えるには、一社に決め打ちせず複数の葬儀社の見積もりを比較検討することが有効です。実際、ある調査では喪主経験者が「もっとも後悔していること」に「葬儀費用」を挙げており、十分に比較せず高額になってしまった例が多いようです。各社でプラン内容や料金体系が違いますので、2~3社ほど問い合わせて見積もりを出してもらいましょう。時間が許すなら事前相談を利用して生前に見積もりを取っておくのも良い方法です。複数の提案を比べれば、不要なサービスを省いたり希望に合う内容を選びやすくなり、結果的に費用を抑えられます。

-

香典や互助会の活用: 一般葬など規模が大きい場合は会葬者からの香典(御霊前)もあります。香典は葬儀後に半額程度を返礼品としてお返しする習慣がありますが、残りは葬儀費用に充てることができます。ただし家族葬・直葬では香典も少額に限られるため過度な期待は禁物です。また、葬儀社や公益法人が提供する会員制度(互助会)に加入すると、生前から掛金を積み立てる代わりに葬儀費用の割引や特典を受けられる場合があります。すでに親御さんが互助会に入っていないか確認し、入っている場合は積立金や特典内容を調べておきましょう。互助会未加入でも、検討している葬儀社に独自の会員プランがあれば事前に加入することで割安になるケースもあります。

4. 葬儀社の選び方:信頼できる業者をどう選ぶか

大切な親御さんの葬儀を任せる葬儀社は、信頼できるところを選びたいものです。葬儀は一度きりでやり直しが効かないため、業者選びで失敗しないよう事前によく情報収集し、納得できるところに依頼することが重要です。

まず、多くの方は親族や病院から紹介された葬儀社にそのままお願いしがちです。しかし病院提携の葬儀社が必ずしも最適とは限らず、一般的な相場より費用が高くなるケースもあります。時間に余裕が許すなら、自分で複数の葬儀社を当たり比較検討する姿勢が大切です(前述の見積もり比較の通りです)。

では、具体的にどんな点に注意して葬儀社を選べばよいでしょうか。以下に信頼できる葬儀社を見極めるポイントをまとめます。

-

料金の透明性: 見積もり内容が明細まで明確に示されているかを確認しましょう。良心的な葬儀社であれば、項目ごとの単価やセットプランの内訳まで詳しく説明してくれるものです。見積書に「〇〇一式」といった曖昧な表現が多い場合や、不明瞭な追加料金の可能性を濁すような対応をする業者は注意が必要です。契約前に「見積もりに含まれていない費用はありますか?」と質問し、しっかり答えてくれるか確認しましょう。

-

こちらの希望への対応: 丁寧に話を聞き、こちらの予算や希望に沿った提案をしてくれるかどうかも大事です。例えば「なるべく家族だけでシンプルに送りたい」と希望しているのに、高額なプランばかり勧めてきたり、こちらの意思を無視して話を進めるような業者は避けたほうが無難です。逆に、直葬や自治体葬など利益が少ない依頼内容でも誠実に対応してくれる業者は信頼がおけます。

-

契約を急がせない: 喪主遺族の気が動転している状況に乗じて、「今すぐ決めないと間に合いませんよ」等と契約を急かす業者にも注意です。信頼できる葬儀社であれば、こちらが理解・納得できるよう十分に検討する時間を与えてくれるはずです。疑問点に丁寧に答えないまま契約を迫るような対応には慎重になりましょう。

-

実績や評判: 地域で長年営業している葬儀社や、実際に利用した人の口コミ評価が高い業者は安心感があります。店舗や自社ホールを持ち、所在地や連絡先が明確なことも信頼のポイントです。昨今はインターネットで口コミ情報も調べられますが、鵜呑みにせずあくまで参考程度にし、最終的には自分の目で確かめて判断しましょう。

これらのポイントを踏まえつつ、可能なら事前に2~3社とコンタクトを取ってみると良いでしょう。電話やメールで問い合わせた際の対応の丁寧さや、質問への回答内容からもその会社の姿勢がある程度見えてきます。「葬儀は縁起でもないから…」と遠慮せず、いざという時に後悔しないためにも元気なうちに相談しておくことをおすすめします。

5. 事前に準備しておくべきこと(エンディングノート、希望の確認など)

ご両親の葬儀について、できれば生前に準備・確認しておきたいことがいくつかあります。突然の不幸時にも落ち着いて対処するため、以下の点を事前に整理しておきましょう。

-

故人(親)の葬儀の希望を確認する: まず大切なのは、故人となる親御さん自身がどのような形で送り出されたいかという希望です。縁起でもない話題ではありますが、可能であれば生前に「どんな葬儀にしたいか」をそれとなく聞いてみましょう。たとえば「家族だけの静かな葬式がいい」のか「お世話になった人みんなに見送ってほしい」のかで、選ぶべき葬儀形式(家族葬か一般葬か等)は変わってきます。もし親御さんが生前に家族葬を希望していたのに何も伝えられていなければ、残された家族はそれを知らずに通常の葬儀を行ってしまう可能性があります。そのため希望はできるだけ共有してもらい、難しければ手紙やエンディングノートに書き残してもらうと安心です。

-

エンディングノートの活用: 葬儀の希望や伝えておきたいことがある場合、エンディングノートにまとめておく方法も有効です。エンディングノートとは、自分の人生の終わりに向けて伝えたいことや情報を書き記しておくノートのことで、葬儀の希望や連絡してほしい人のリスト、資産や大事な書類の所在などを自由に記入できます。決まった形式はありませんが、市販のテンプレートを利用したり、ノートに箇条書きで書き留めたりしておくとよいでしょう。「どんなお葬式にしたいか思いつかない」という場合は、逆に「こういう葬式にはしたくない」という視点で書いてみても構いません。ポイントは漠然とでも方向性を示しておくことで、遺された家族が判断に迷わずに済むという点です。また、重要書類の保管場所や契約情報(預貯金・保険証書・葬儀社の事前契約があればその書類など)もノートに記載しておくと、家族が各種手続きをスムーズに行えます。エンディングノートは法的拘束力のある遺言書とは異なり気軽に書けるものなので、ぜひ終活の一環として準備を検討してみてください

-

連絡先リストの準備: 葬儀を執り行う際、「誰に連絡して参列してもらうか」は悩みどころです。特に家族葬などでは招く範囲を絞る必要があります。そこで、親御さんに万一のことがあったとき連絡すべき親戚や知人のリストをあらかじめ作成しておくと安心です。エンディングノートに盛り込んでおいても良いですし、家族で相談しながら名簿を作っておくのも良いでしょう。いざという時、リストを見れば手早く関係者へ訃報を伝えられますし、連絡漏れによる失礼を防げます。

-

遺影写真の準備: 意外と見落としがちなのが遺影写真です。葬儀の際、祭壇に飾る故人の写真(遺影)はできるだけ良い表情のものを用意したいですが、急な場合は家族がアルバムを掻き回して探し出すことになりがちです。生前に「この写真を遺影に使ってほしい」という1枚を選んでおいてもらえるとベストです。最近は本人がお気に入りの写真データを遺しておいたり、プロの写真館で元気なうちに遺影用の写真を撮影する方もいます。遺影は残された家族にとっても大切な思い出の写真になりますから、早めに準備しておくと安心です。

以上のような事前準備をしておくことで、いざ親御さんが亡くなられた際にも「何をどうすればいいのか」落ち着いて対応することができます。特にエンディングノートは残された家族への“最後の手紙”とも言えるものです。書くこと自体が終活として親御さんご本人の心の整理にもつながり、さらに家族にとっても心強い道しるべとなるでしょう。

6. 資料請求や情報収集のすすめ(例:小さなお葬式など)

最後に、葬儀に関する情報収集の大切さについてお伝えします。事前に知識や情報を集めておくことで、いざという時に慌てずに済み、より良い選択ができるようになります。

葬儀情報の収集は早めがおすすめ

「親の死を前提に準備するなんて気が引ける…」と思うかもしれません。しかし、いざ不幸が訪れてからバタバタと調べ始めるのでは間に合わないこともありますし、何より冷静な判断が難しくなります。元気なうち・平常時のうちに情報収集しておくことは、決して不謹慎なことではなく、むしろ思いやりの一つです。最近はインターネットで葬儀に関するコラム記事や体験談、各葬儀社のプラン内容も調べやすくなっていますので、時間のある時に少しずつ目を通してみましょう。また、自治体や地域包括支援センターなどで終活セミナーを開催している場合もあります。そういった場に参加して専門家の話を聞いてみるのも、有益な情報が得られるきっかけになります。

資料請求や事前相談を活用

具体的な情報収集手段として、葬儀社や葬儀サービスの資料請求があります。興味を持った葬儀社や気になるサービスがあれば、遠慮なくパンフレットや資料を取り寄せてみましょう。資料にはプランごとの詳細な内訳や費用目安、式場の写真、過去の実績などが載っており、自宅でじっくり比較検討するのに役立ちます。複数社の資料を取り寄せれば、サービス内容や料金の相場感も掴みやすくなるでしょう。最近では電話やネットで簡単に資料請求できるところがほとんどで、請求後にしつこい営業をされる心配も基本的にありません。むしろ資料請求者向けの特典が用意されている場合もあります。

例えば、テレビCMなどでも知られる葬儀サービスの「小さなお葬式」では、電話もしくはWEBで無料の資料請求をすると葬儀費用が5万円割引になる特典があります。資料請求でもらえる冊子「喪主が必ず読む本」は、いざ喪主になったときに必要な知識がまとまっており大変参考になります。さらに専門スタッフへの相談サービスも用意されており、葬儀の生前予約やお墓・納骨の疑問などについて気軽に質問できる体制が整っています。このように、事前に問い合わせや資料請求をしたからといって必ずその業者に依頼しなければならないわけではありませんので、「情報収集の一環」と割り切って活用すると良いでしょう。

まとめ:備えあれば憂いなし

ご両親の葬儀について考えるのはつらいことかもしれません。しかし、万全の準備は「悔いのないお見送り」をするための何よりの助けになります。葬儀の基本的な流れや種類、費用相場を知り、信頼できる葬儀社の目星をつけておく。そして親御さんの希望を把握し、必要な連絡先や書類の準備をしておくこと。それらを余裕のある今のうちに行っておけば、いざというとき心に少しゆとりが生まれ、故人との最後の時間を大切にすることができるでしょう。

この記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ早め早めの葬儀準備・情報収集を始めてみてください。備えあれば憂いなし――事前の準備が、親御さんにとっても残された家族にとっても、納得のいくお別れにつながるはずです。どうか大切なご家族との時間を大事に過ごしつつ、できる準備を整えておいてくださいね。心配なことがあれば遠慮なく専門機関や葬儀社の事前相談を利用し、適切なアドバイスをもらいながら進めていきましょう。皆様が悔いのないお見送りができますよう、心よりお祈りしています。