これからお墓の購入を考えている方へ、知っておきたいお墓の基礎知識をわかりやすくまとめました。お墓とは何か、その役割や意味から、火葬後の遺骨の扱い方、お墓の種類ごとの特徴、宗教や地域による違い、そしてお墓を建てる手順や費用・時期の目安まで、分かりやすく解説します。ぜひ参考にして、大切なお墓選びに役立ててください。

目次

お墓とは何か?その役割と意味

お墓とは、亡くなった人の遺骨(遺灰)を安置する場所のことです。日本では多くの人が火葬された後、その遺骨をお墓に納めます。お墓には石碑(墓石)が建てられ、故人の名前や家名などが刻まれています。単に遺骨を置くだけでなく、故人や先祖を供養し、思い出を偲ぶ場としての役割を果たしています。お墓参りを通じて、残された家族や子孫は故人への感謝や絆を感じ、心の拠り所とすることができます。

日本のお墓文化は古くからの先祖供養の習慣に根ざしています。墓石を建てること自体は特定の宗教だけの教えではなく、「祖先を敬い祀る」という日本独自の風習から発展してきました。そのため宗教の違いを超えて、お墓は家族の歴史を受け継ぐシンボルとして大切にされています。また近年では、お墓は必ずしも血縁だけのものではなく、生前に契約して誰でも入れる永代供養墓なども広がり、供養の形も多様化しています。

要するにお墓は、亡くなった方の遺骨を納める「入れ物」であると同時に、生きている私たちが故人を敬い、心を通わせる場なのです。単なる石のモニュメントではなく、家族や先祖とのつながりを象徴し、人生や命について考える場でもあります。

火葬後の遺骨はどうする?主な選択肢

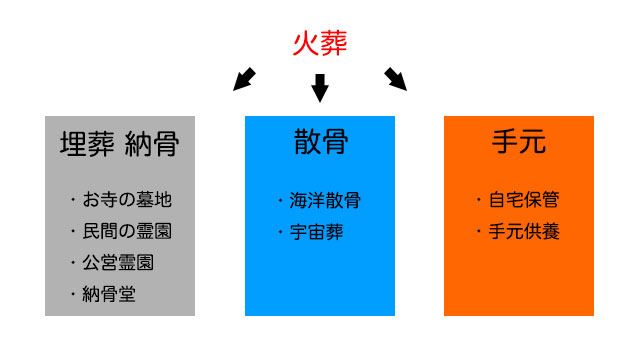

日本では現在、ほぼ100%が火葬であり、遺骨の扱い方としてはいくつかの選択肢があります。昔は土葬も行われていましたが、現代では法律や衛生面の理由から土葬は非常にまれです。火葬後の遺骨をどうするか、主な選択肢を見てみましょう。

お墓に納骨する(埋葬)

最も一般的なのは、遺骨をお墓に納めることです。注意したいのは、遺骨を埋葬できるのは行政の許可を受けた墓地だけだという点です。勝手に自宅の庭などに埋めてしまうと法律上は「死体遺棄」に問われる可能性があります。そのため遺骨を土中に埋める場合は、必ず墓地や霊園など公的に許可された場所で行います。すでに先祖代々のお墓がある場合は、後述する条件を満たせばそこに納骨することもできます。

納骨堂に安置する

納骨堂(のうこつどう)とは、屋内施設に遺骨(骨壺)を収蔵する施設です。かつて納骨堂は「お墓が用意できるまで一時的に遺骨を預かる場所」という位置づけでしたが、近年では長期間にわたり供養できるお墓代わりの施設として利用されることが増えています。ロッカー式や仏壇式など様々なタイプがあり、中にはICカードで遺骨が自動搬送されて拝めるハイテクな納骨堂も登場しています。納骨堂は屋内で管理が行き届いているため、屋外のお墓と比べて天候に左右されず、継承者がいなくなっても永代供養してもらえるプランもあります。

跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて

跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて

散骨(粉骨して撒く)

遺骨を細かく砕いて海や山などに撒く散骨という方法も、1990年代から一般的になってきました。法律上、散骨を明確に許可する条文はありませんが、「節度をもって葬送の一環として行う限り違法ではない」という解釈が示されています。つまり、遺骨をそのまま遺棄するのはNGですが、葬送の儀式として適切に散骨する分には刑法上の問題はないとされています。海洋散骨(海に撒く)や、さらには宇宙空間に送る宇宙葬といった新しい形も登場し、近年徐々に散骨を選ぶ人も増えています。散骨は自然に還すイメージで、後に墓石の管理負担がないことがメリットですが、一度散骨すると遺骨は手元に残らないため慎重な判断が必要です。

お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点

お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点

手元供養(自宅で保管)

遺骨をあえてお墓や納骨堂に収めず、自宅で保管・供養する選択肢もあります。法律の「墓地埋葬法」では、自宅に遺骨を置いておくことについて明確な規定がありません。墓地以外に埋めてはいけないという決まりはありますが、埋めずに手元に置いておくこと自体を罰する法律は特にないのです。そのため四十九日まで自宅に安置したり、長期間手元供養を続けるケースもあります。また、最近では遺骨の一部を小さなカプセルやアクセサリーに入れて身につける形の手元供養も行われています。手元供養は故人を身近に感じられる反面、遺骨の管理をずっと自身で行う必要があるため、将来的にお墓や納骨堂へ改葬する人も多いです。

以上のように、火葬後の遺骨にはお墓に納める以外にも様々な選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、家族の事情や故人の希望に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。次の章では、特に「お墓に納骨する」場合にどのような種類のお墓があるのか、その違いを見ていきましょう。

お墓の種類と選び方(一般墓・永代供養墓・樹木葬・納骨堂 など)

ひとくちに「お墓」と言っても、その形態や仕組みによっていくつか種類があります。従来からある一般的なお墓だけでなく、現代のニーズに合わせた新しいスタイルのお墓も登場しています。それぞれの特徴を理解して、自分たちに合ったお墓を選びましょう。

一般墓(従来型のお墓)

いわゆる先祖代々のお墓や夫婦墓など、墓地に個人または家族単位で区画を確保して建てるお墓です。石材で作られた和型の墓石が主流ですが、最近では洋型のデザイン墓も増えています。一般墓を建立する場合、自分専用の区画に墓石を建てるため、土地の永代使用料と墓石代・工事代などまとまった費用がかかります。代々そのお墓を継承していく前提のため、後継者がいるご家庭向きと言えます。伝統的で格式がありますが、管理や墓守りをする人がいないと将来無縁墓になるリスクもあります。

永代供養墓(えいたいくようぼ)

永代供養墓とは、寺院や霊園が遺骨を永代にわたって供養してくれるお墓です。多くは合祀墓(他の人の遺骨と合葬する供養塔のようなお墓)や、一定期間個別に安置した後に合同墓に移すタイプがあります。「永代供養」と名前についていますが、永遠に個別でお骨を残すという意味ではなく、「後継者がいなくても寺院などがずっと供養管理してくれる」という仕組みです。継承者がいない方や、お子さんに墓守の負担をかけたくない方に選ばれることが多いです。費用は一般墓に比べて割安な場合が多く、永代供養料として一度きりの支払いで済むプランもあります。合祀になる場合は後で遺骨を取り出すことは基本できないため、生前に十分検討して決める必要があります。

納骨堂

前述のとおり屋内で遺骨を保管する施設です。こちらも広い意味では「お墓」の一種と考えられます。ビル型の納骨堂や、お寺の一角にある堂内に遺骨を収めるタイプなど様々です。屋内管理なので天候や防犯の面で安心感があり、アクセスしやすい都心部の納骨堂も人気です。費用体系は永代使用料ではなく「利用料」や「会員料」という形を取ることもあり、プランによって価格帯は幅広いです。将来的に合祀になるか、個別スペースをずっと確保できるかなど契約内容を確認すると良いでしょう。

樹木葬(じゅもくそう)

樹木葬は墓石の代わりに樹木や花を墓標とするお墓です。専用の樹木葬墓地では、シンボルとなる樹木の根元や周囲に遺骨を埋葬します。墓石を建てず自然に還る考え方から、環境志向の方や緑の中で眠りたいという希望のある方に人気です。桜やバラなど象徴の木を選べることもあり、見た目が公園のように明るい雰囲気の霊園もあります。費用も一般的なお墓より比較的安価で設定されていることが多く、管理費も低めです。ただし埋葬方法は霊園によって様々で、一定期間後に合祀になるケースや、プレートに名前を刻むスタイルなどがあります。都市部でもスペースを取らないお墓として広がっています。

以上が代表的なお墓の種類です。このほか、プレート墓(小さなプレートを地面に埋め込むタイプ)や送骨(遺骨送付サービス)など、各霊園・寺院で趣向を凝らしたプランも登場しています。お墓の形は多様化していますが、重要なのはご家族の希望やライフスタイルに合っているかという点です。例えば「実家を離れて遠方に住んでいるので管理が心配→永代供養墓や納骨堂を検討」「自然が好きだった故人の遺志→樹木葬を検討」など、それぞれの特徴を踏まえて選びましょう。

宗教によるお墓の違い(仏教・神道・キリスト教・無宗教)

お墓は日本では仏教式が一般的ですが、宗教によってお墓の様式や考え方に違いがあります。ここでは代表的な宗教ごとのお墓の特徴を簡単に見てみます。

仏教のお墓

日本の墓地の多くは寺院と結びついた仏教式のお墓です。戒名(法名)が彫られているのが特徴で、「○○家先祖代々之墓」など家名を刻む伝統的な和型墓石が多く見られます。お墓参りでは線香を上げ、生花やお供物を供えるなど仏教の作法で供養します。仏教では亡くなった後、法要やお盆・彼岸にお墓参りをする習慣が根付いており、お墓は家族の絆の場として機能しています。一方で近年は仏教徒でも洋型デザインのお墓を選ぶ方もおり、形式は多様化しています。

神道のお墓

神道の場合、そもそも神社の敷地内にはお墓を作りません。神道式のお墓は公営や民営の霊園に建てることになります。見た目は仏教墓と大きく変わらないものもありますが、違いとしては戒名を用いない点が挙げられます。墓石に刻むのは故人の俗名や「○○家奥津城(おくつき)」という表記が一般的です。「奥津城」とは神道のお墓を意味する言葉です。また神道では線香を供えないので香炉は置かず、その代わりに榊(さかき)という常緑樹の枝を供えたり、八足台(はっそくだい)と呼ばれる台にお供え物を置いたりします。墓石の形も僅かに異なり、棹石(さおいし)の先端を尖らせた「角兜巾(かくときん)型」と呼ばれる形状のものが神道墓石の特徴です。神道では亡くなった方は祖霊(みたま)として祀られるため、お墓参りも「墓前祭」として玉串(榊)を捧げて拝礼するといった作法になります。

キリスト教のお墓

キリスト教(主にプロテスタント・カトリック)のお墓は、教会やミッション系の霊園、または宗派不問の公営霊園などに建てられます。十字架の形の墓碑や、洋風の石碑に故人名と生没年月日を刻んだスタイルが多く、聖書の一節が彫られることもあります。キリスト教では日本の仏教のような先祖代々の墓というより、一人または夫婦単位で墓を持つことが基本です。墓石に戒名はなく、洗礼名や故人の名前を刻みます。お盆や彼岸のような特定の墓参シーズンはありませんが、命日やクリスマスなどに家族が墓前で祈りを捧げることがあります。供花は生花を飾り、線香は使用しません。カトリックの場合は墓前で司祭による祈り(献花式)が行われることもあります。日本ではキリスト教墓は仏式に比べ数は多くありませんが、都内などにはキリスト教専用墓地も存在します。

無宗教のお墓

特定の宗教にとらわれない無宗教スタイルのお墓も増えています。たとえば「宗教不問」の公営霊園や民営霊園では、お墓のデザインや刻む言葉も自由度が高く、故人の好きな言葉やシンボルを刻んだりすることも可能です。仏教式のような戒名や神道の奥津城といった決まりもないため、オリジナリティのあるお墓になる傾向があります。お参りの作法も自由ですが、一般的には手を合わせて拝み、花を手向ける方が多いようです。無宗教のお墓は形式に縛られず、最近では樹木葬やデザイン墓など宗教色のない新しい供養スタイルと親和性が高いです。ただし無宗教とはいえ霊園自体のルールはありますので、石の大きさや文字内容に規定がないかは確認しましょう。

このように宗教によってお墓の違いはありますが、共通しているのは故人を追悼し供養する場所であることです。現代では「宗派不問」の霊園も増えており、仏教の方が洋風デザイン墓を建てたり、夫婦で宗教が違っても同じ墓に入るケースも多くなっています。大切なのは故人や家族が納得できる形でお墓を用意することであり、形式はそれに合わせて柔軟に選べる時代になっています。

地域ごとのお墓事情:関東・関西・地方でどう違う?

日本は地域によって葬送文化やお墓の習慣に違いがあります。関東と関西を中心に、いくつか地域差の例を見てみましょう。

遺骨の扱い方(収骨方法)の違い

火葬後に遺骨を拾う習慣も、関東と関西で少し異なります。関東では遺骨をすべて骨壺に収める全収骨が一般的で、7~8寸(約21cm)ほどの大きめの骨壺を使います。一方、関西では一部の遺骨(喉仏など)だけを骨壺に収め、残りは火葬場に委ねたり共同墓に納めたりする習慣が根付いており、骨壺サイズも3~5寸程度と小さいです。そのため関東のお墓は骨壺ごと納める大きめのカロート(納骨室)を備えますが、関西のお墓では骨壺から遺骨を出して直接収める小さめのカロートが多く、遺骨が土に還りやすい構造になっていることもあります。

墓石のデザインや構造の違い

お墓の見た目にも地域差があります。関東の和型墓石では、墓前に水鉢(みずばち)と香炉が別々に配置されるのが一般的ですが、関西では水鉢と香炉が一体化した形状のものが多いです。また花立(花を挿す筒)の位置も、関西では関東より高めの位置につけられることがあります。石材の好みも異なり、関東では重厚な黒系の御影石が好まれるのに対し、関西では伝統的に白御影石が多く使われてきました(「黒い石は家が絶える」という言い伝えもあったため)。もっとも現在では物流の発達で石材の地域差は小さくなり、デザインも多様化しているため、必ずしも地域で一括りにはできませんが、歴史的背景としてそうした違いがあったことは知っておくと面白いでしょう。

都市部と地方のトレンド

大都市と地方都市でもお墓事情は変わってきます。例えば東京など首都圏では、墓地の区画費用が高額で空きも少ないことから、永代供養墓や納骨堂、樹木葬といったコンパクトなお墓を選ぶケースが増えています。管理を他者に任せられる永代供養や都心のビル型納骨堂は、後継者不足や遠方に住む人でも利用しやすい供養方法として定着しつつあります。一方、地方では昔ながらの郷里のお墓に入る文化が根強く、広い土地を生かして大きなお墓を構える家も多いです。ただ過疎化が進む地域では無縁墓の問題も深刻化しており、地方でも合同墓や役場が管理する合葬式墓地などの整備が進んでいます。また関西圏ではお墓参りの習慣としてお盆よりもお彼岸(春秋)に多く参る地域があったり、沖縄では亀甲墓(きっこうばか)という独自の大きなお墓を一族で持つ習慣があったりと、地域ごとの文化が色濃く残っているところもあります。

このように、地域によってお墓の形や習慣には違いがありますが、どの地域でも共通して現代的な課題となっているのは「後継者不足によるお墓の維持問題」です。都市部ではお墓を持たない選択肢、地方では墓じまいや改葬の検討など、それぞれの地域で新しいトレンドが生まれています。自分の故郷や現住所の慣習を踏まえつつ、柔軟な発想でお墓のあり方を考えてみるとよいでしょう。

家制度とお墓の継承:昔と今の考え方

日本のお墓文化には、かつて家制度(いえせいど)の考え方が深く関わっていました。家制度のもとでは、長男が家督を継ぎ、その家の先祖代々のお墓も長男が継承者となるのが原則でした。古いお墓には「○○家之墓」と刻まれているものが多いですが、これはその家の直系が代々入るお墓という意味合いです。そして原則として先祖のお墓に入れるのは家の継承者とその配偶者のみで、次男・三男など他の兄弟は分家して新たに自分の家のお墓を建てる必要がある、とされてきました。

しかし、戦後に家制度が法律上廃止されたこともあり、現代ではお墓の継承に関する考え方も柔軟になっています。今は長男でなくても、家族の合意があれば先祖代々のお墓に入ることを認めるケースが多いです。例えば本来は継承者ではない娘や次男夫婦でも、「跡を継ぐ人がいないから一緒のお墓に入りたい」と家族で合意すれば、同じお墓に入ることができるケースがあります。墓地や霊園の管理規則によっては「〇親等以内の血縁に限る」といった制限がある場合もありますが、近年はそうした規則自体が緩和されつつあり、「継承者の同意」があれば続柄に関係なく受け入れてくれる霊園も増えています。

一方で、お墓を継ぐ人がいない家庭も増えています。少子化・核家族化で「うちは子どもが娘しかおらず、いずれ嫁いで苗字が変わるから跡継ぎがいない」「子どもがいないので自分たち限りでお墓を終わりにしたい」という場合も珍しくありません。そのような場合、先祖代々のお墓がある人は誰が最後にお墓を守るかを家族で話し合っておく必要があります。継ぐ人がいなければ墓石を撤去して墓地を返還し、遺骨を永代供養塔などに移す墓じまいを検討することもあります。また、初めから継承を前提としない永代供養墓や合同墓を選択することも一つの解決策です。

まとめると、昔は「長男が墓を守り、他の兄弟はそれぞれ墓を建てる」という厳格なルールがありましたが、今では家族の状況に応じて柔軟に対応できる時代になりました。お墓を新しく建てる際は、将来的にそのお墓を誰が管理・継承するのかも見据えて計画することが大切です。無理に従来通りの継承にこだわらず、家族で話し合ってベストな供養方法を選びましょう。

お墓は「買う」のではなく「借りる」?~墓地の永代使用権とは

お墓を考える際に誤解しやすいポイントに、「墓地(土地)を買う」という表現があります。実はお墓の土地そのものを購入することはできません。正確には、お墓を建てる区画の永代使用権という権利をお金を払って取得する仕組みになっています。

墓地の永代使用権とは、その区画を永続的に使用できる賃借権のようなものです。たとえばマンションの部屋を買う場合は不動産の所有権を取得しますが、墓地の場合は土地の所有権ではなく墓地使用権を得る形になります。そのため、永代使用権は民法上の所有権ではなく譲渡・転売の対象にはならない点に注意が必要です。墓地を申し込む際に支払う「永代使用料」は、いわば永遠にその区画を借り続けるための前払い金と考えることができます。

永代使用権は一度取得すれば子や孫の代まで継承することができます。多くの墓地では、「使用者が亡くなった後は次の継承者を届け出ること」「継承者不在の場合は墓地を返還すること」といった取り決めがあります。つまり、自分が亡くなった後もそのお墓を維持していくには後継者が必要ということです。永代使用権そのものは法律に細かい規定があるわけではなく各墓地の規約によりますので、「〇年管理料未納の場合は使用権取り消し」など運用ルールは契約時によく確認しましょう。

なお、お墓の区画を返還した場合(墓じまいした場合)、通常永代使用料の払い戻しはありません。墓地によっては一部戻る場合もありますが、基本的には使用権は買い切りです。また、公営墓地などでは使用者が一定期間不在になったり管理料未納が続いたりすると、行政処分で使用権が取り消されることもあります。永代といえど契約上のルールがありますので、「ずっと使い続けるには誰かが管理を引き継ぐ必要がある」と認識しておきましょう。

要点として、お墓を検討する際は「土地を買う」のではなく「墓地を借りて墓石を建てる」という仕組みだと押さえておくと良いでしょう。広告などで「墓地分譲○区画」などと書かれていると買うような印象を受けますが、実際は墓石(ハード)は自分の所有、土地は契約による使用という形です。

墓石の準備と設置の流れ

いざお墓を建てるとなったら、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。お墓建立の基本的な流れを押さえておきましょう。

①墓地を決め、永代使用権を取得する

まずはお墓を建てる墓地・霊園を選びます。公営霊園に応募する、寺院墓地に申し込む、民間霊園を契約するなどの方法があります。希望の区画が決まったら、所定の永代使用料を支払って使用権を取得します。この時点で墓地の使用者(契約名義人)となり、以後は毎年の管理料を納めてその区画を利用していきます。

②石材店に依頼して墓石を購入・建立する

墓地の区画を手に入れたら、そこに置く墓石(石碑)を準備します。墓石は専門の石材店に注文します。多くの場合、契約した寺院や霊園に出入りしている指定石材店の中から選んで依頼します。石の種類(和型・洋型、石種や色)、デザイン(形状や彫刻)、予算などを石材店と相談し、見積もり・契約を経て墓石の施工工事が行われます。霊園によっては指定業者以外では工事不可の場合もあるので、事前に管理者に確認しておきましょう。墓石の建立工事には通常1~3か月程度かかります。

③開眼供養(かいげんくよう)と納骨式を行う

墓石が完成したら、開眼供養(魂入れの法要)を行うのが一般的です。これは仏教の場合、住職にお経をあげてもらい新しいお墓に魂を迎え入れる儀式です(宗派によっては「建碑式」など名称が異なることもあります)。神道の場合は「遷霊祭(せんれいさい)」として神職に祝詞をあげてもらいます。開眼供養と合わせて納骨式(遺骨をお墓に納める儀式)を執り行います。遺骨をカロートに安置し、石蓋を閉じて正式にお墓に納めます。こうして一連の儀式が終われば、お墓を建てる過程は完了です。なお、納骨の際には僧侶や神職へのお布施、霊園への納骨手数料が必要な場合もあります。

以上が一般的な流れです。既にお墓がある場合は②からの工程になりますし、生前に墓石だけ先に建てておく場合(寿陵〈じゅりょう〉)は③の儀式は亡くなった後になります。新規でお墓を建てる際は、墓地と墓石それぞれに手配が必要になることを覚えておきましょう。

お墓にかかる費用の考え方

お墓の購入・建立には様々な費用がかかりますが、その内訳や相場感をつかんでおきましょう。具体的な金額はお墓の種類や地域によって大きく異なりますので、ここでは費用項目と傾向を説明します。

1. 墓地の永代使用料

前述の通り、お墓を建てる区画を借りるための費用です。場所(都市部か地方か)、墓地の種類(公営・民営・寺院)や区画の広さによって金額はまちまちです。都市近郊の人気霊園では一区画あたり非常に高額(数百万円規模)になることもありますが、地方の公営墓地では比較的安価な設定のところもあります。広さも1㎡程度のコンパクト区画から、ゆとりのある大区画まであり、当然広いほど高額です。永代使用料は最初に一度だけ支払うのが一般的です(※その後は管理料が別途毎年かかります)。

2. 墓石代・施工費

墓石そのものの購入費用です。石材の種類(国産か輸入か、石のランク)、デザインの凝り具合、大きさなどで価格が変わります。和型の標準的な墓石一式でもそれなりの高額になりますし、凝ったデザイン墓や高級石材を使えばさらに値が張ります。逆に小さめのプレート型や、省スペース墓(例えば納骨堂に設置する小さな石碑)などは低価格に抑えられる場合もあります。施工費(基礎工事や据え付け費)も込みで石材店が見積もることが多いです。目安としては、一般墓用の石碑を新規建立する場合、永代使用料と同じかそれ以上の費用を墓石にかけるケースもあります。デザインや素材次第で費用幅が大きい部分です。

3. 管理費・護持会費

墓地や霊園を利用するために毎年支払う費用です。公営霊園でも民間でも、共用部分の清掃や設備維持のために管理費がかかります。金額は霊園によりますが、一般的なお墓の場合で年間数千円~数万円程度が多いです。寺院墓地では檀家としての護持会費を納めることになります。管理費を滞納すると、最悪の場合使用権を取り消されることもありますので忘れずに支払い続ける必要があります。

4. 埋葬・納骨関連費

初めてお墓に納骨する際には、納骨手数料や宗教者へのお礼(お布施)なども発生します。寺院墓地なら開眼供養の読経料として数万円包むのが一般的です。公営・民営霊園でも管理事務所に納骨の立会い料を支払うところがあります。これらは厳密にはお墓の「購入費用」ではありませんが、実際に納骨する段になって必要となる費用です。

5. その他オプション費用

お墓周りの装飾(外柵や植木)、墓誌の設置、塔婆立ての設置など追加で造作する場合の費用、石材店への心付け、開眼供養後の会食費用などもトータルでは関わってきます。生前に墓を建てる場合はお布施が不要だったりと状況で変わる部分もあります。

これらの費用を合計すると、従来型の一般墓を新規に建てる際はまとまった出費になります。具体的な相場は出せませんが、「お墓一式は安い買い物ではない」というのは確かでしょう。一方で、永代供養墓や樹木葬、納骨堂などは上記の費用体系が少し異なり、初期費用が比較的安価に設定されているプランもあります。例えば永代供養墓なら永代使用料+石碑やプレート代込みのパッケージ料金で数十万円台~用意されていたり、納骨堂なら年間利用料+ロッカー使用料という形で負担を分散できたりします。散骨に至っては業者に委託する費用(数万円程度)以外ほぼかからないケースもあります。

大切なのは、自分たちの予算内で無理なく維持できる供養方法を選ぶことです。高価なお墓を建てても後々維持できなければ意味がありませんし、かと言って費用だけで決めて後悔してもいけません。費用と供養の気持ちのバランスを考えながら、家族と相談してみてください。

お墓を建てるタイミングはいつが良い?

お墓を建てる時期やタイミングには、実は明確な決まりはありません。ただ、一般的に「このタイミングで建てる方が多い」という節目がありますので紹介します。

四十九日(忌明け)に合わせる

仏教では亡くなってから四十九日目が忌明け(いみあけ)の法要日です。この日に納骨を行うのが習わしとして多く、既にお墓がある場合は四十九日法要後にそのまま納骨式をするケースが一般的です。新しくお墓を建てる場合も、本来は四十九日までにお墓を用意し納骨できれば理想ですが、実際問題として四十九日までに墓石が間に合わないことも多いです。墓石建立には時間がかかるため、四十九日に間に合わない場合は納骨を後日に延期し、一周忌や初盆に間に合わせてお墓を建てることもよくあります。「絶対に四十九日までに建てねばならない」というものではないので、焦らず故人の供養と準備期間のバランスを考えましょう。

一周忌や三回忌など年忌法要に合わせる

忌明けを過ぎてしまった場合、一周忌(満1年)や三回忌(満2年)のタイミングでお墓を建立・納骨する人も多いです。一年経てば時間的な余裕もでき、心の整理もついてきます。また墓地探しや石材店との打ち合わせに十分時間をかけられるため、慌ただしく決めるより納得のいくお墓を建てやすいでしょう。初盆(はつぼん、初めて迎えるお盆)に合わせる例もあります。年忌法要に併せて納骨式も行えば、親族も集まりやすく一度に法要が済む利点もあります。

生前に建てる(寿陵)

最近は故人が亡くなってからではなく、ご本人が生前に自分のお墓を建てておくケースも増えています。これを寿陵(じゅりょう)と呼び、昔から「寿(ことぶき)」の字をあてるように長寿を招くとも言われる前向きなお墓の建て方です。生前に建てておけば子供たちに負担をかけずに済み、どんなデザインにするか本人の意思を反映できます。夫婦で元気なうちにお墓を用意しておき、戒名も先に彫っておくという方もいます。寿陵は縁起が悪いどころか、むしろ長生きにつながるとポジティブに捉えられています。ただし、生前に建てた場合は納骨は当然ながら後日になりますし、墓地によっては生前墓の建立を断るところも稀にありますので事前確認は必要です。

要するに、「○○までに建てなければならない」という厳密なルールはありません。故人が亡くなってすぐにバタバタと決めるよりも、喪主や遺族の心と相談しながら適切な時期を選ぶことが大事です。四十九日や一周忌といった区切りの良いタイミングに合わせると周囲も予定を組みやすいですが、準備が間に合わなければ無理をせず次の機会にしても問題ありません。反対に、生前に準備しておくことで後々をスムーズにする方法もあります。それぞれの家族の状況に応じ、ベストなタイミングでお墓を建立するようにしましょう。

まとめ

以上、お墓に関する基礎知識から実際の選び方・建て方・時期や費用感までを幅広く解説しました。お墓は一生に何度もない大きな買い物(正確には借り物)ですし、故人や先祖をまつる大切な場所です。不明な点は石材店や霊園の管理者に相談しながら、後悔のないお墓づくりをしてください。お墓を通じて、故人や先祖とのつながりがこれからも大切に受け継がれていくことを願っています。